化政文化「江戸中心」

中学の歴史で習う江戸時代の文化の中の化政文化について定期テストレベルのポイントをまとめています。同じ江戸時代の文化である元禄文化と間違えないようにしましょう。

化政文化の特徴

化政文化は、江戸時代の後期(19世紀初め)に栄えた文化です。

寛政の改革後から天保の改革の頃までの期間になります。

江戸時代のもう一つの文化である元禄文化が上方(大阪、京都)中心だったのに対し、化政文化は江戸が中心の町人文化となりました。

また、化政文化は、世の中に対しての風刺や皮肉が好まれ、狂歌や川柳が数多くつくられたことも特徴です。

化政文化の時代背景

化政とは元号の文化と文政を合成した用語です。

このあたりの元号を並べると、寛政→享和→文化→文政→天保となります。

寛政の改革、天保の飢饉など重要用語にもなっていますよね。

その間となる文化〜文政年間 (1804〜31年)に栄えたのが化政文化です。

| 1787年 | 寛政の改革(〜1793年) |

|---|---|

| 1792年 | ラスクマンが根室に来航 |

| 1804年 | レザノフが長崎に来航 |

| 1825年 | 外国船打払令 |

| 1833年 | 天保の飢饉 |

| 1837年 | 大塩平八郎の乱 |

徳川将軍で言うと、第11代将軍の徳川家斉(在職1787〜1837)の時代となります。

化政文化のポイント

- 江戸文化

- 町人中心

- 狂歌や川柳など風刺や皮肉が好まれる

元禄文化の約1世紀後に栄えたのが化政文化です。どちらも町人文化ですが、元禄文化は上方中心だったのに対し、化政文化は江戸中心です。

交通網の整備などもあり、江戸の文化が地方にまで広まったのも特徴です。

化政文化の代表作品など

| 小説 | 東海道中膝栗毛 | 十返舎一九(じっぺんしゃ いっく) |

|---|---|---|

| 小説 | 浮世風呂 | 式亭三馬(しきてい さんば) |

| 小説 | 南総里見八犬伝 | 滝沢馬琴(たきざわ ばきん)別名は「曲亭馬琴」 |

| 俳諧 | おらが春 | 小林一茶(こばやし いっさ) |

| 浮世絵 | 美人画 | 喜多川歌麿(きたがわ うたまろ) |

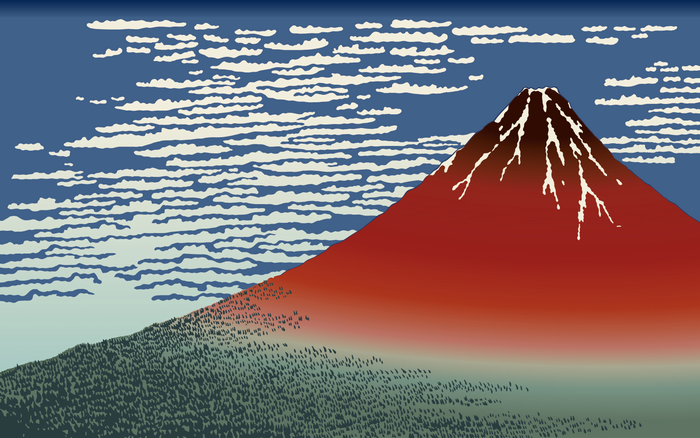

| 浮世絵 | 富嶽三十六景 | 葛飾北斎(かつしか ほくさい) |

| 浮世絵 | 東海道五十三次 | 歌川広重(うたがわ ひろしげ) |

浮世絵では錦絵と呼ばれる多色刷りの技術が進みました。また、伊能忠敬(いのう ただたか)が日本全図を作ったのもこの頃です。

- 葛飾北斎(かつしか ほくさい)

- 歌川広重(うたがわ ひろしげ)

- 喜多川歌麿(きたがわ うたまろ)

- 東洲斎写楽(とうしゅうさい しゃらく)

- 十返舎一九(じっぺんしゃ いっく)

- 滝沢馬琴(たきざわ ばきん)

- 式亭三馬(しきていさんば)

- 小林一茶(こばやし いっさ)

- 与謝蕪村(よさ ぶそん)

似た名前の、与謝蕪村(よさ ぶそん)と与謝野晶子(よさの あきこ)を間違えないようにしましょう。与謝野晶子は明治時代の歌人です。

化政文化と元禄文化の一覧表

どちらも江戸時代の文化で間違いやすいのが化政文化と元禄文化です。主な作品を一覧表にしましたので、整理して覚えておきましょう。時代的には元禄文化が先で、化政文化が後です。

| 元禄文化 | 化政文化 | |

|---|---|---|

| 時代 | 17世紀末から18世紀初め | 19世紀初め |

| 地域 | 上方(大坂、京都)中心 | 江戸中心 |

| 担い手 | 町人文化 | 町人文化 |

| 文芸 |

浮世草子「日本永代蔵」(井原西鶴) |

小説「東海道中膝栗毛」(十返舎一句) |

| 美術 | 浮世絵「見返り美人図」(菱川師宣) |

浮世絵「東海道五十三次」(歌川広重) |

また、次の新しい学問も化政文化と同じ時代のものです。

- 蘭学…杉田玄白らによる「解体新書」

- 国学…本居宣長による「古事記伝」

- 地図…伊能忠敬による日本地図

国学は、やがて幕末の尊王(攘夷)運動に影響を与えることとなります。

オススメ関連ページ

元禄文化と化政文化のちがいを確認できるリスト

| 【問題】どっちが元禄文化? | 【解答】元禄文化 | 補足 |

|---|---|---|

| 葛飾北斎 or 菱川師宣 | 菱川師宣 | 浮世絵「見返り美人図」 |

| 尾形光琳 or 喜多川歌麿 | 尾形光琳 | 装飾画「紅白梅図屏風」 |

| 奥の細道 or 富嶽三十六景 | 奥の細道 | 松尾芭蕉 |

| 日本永代蔵 or 東海道中膝栗毛 | 日本永代蔵 | 井原西鶴 |

| 南総里見八犬伝 or 曽根崎心中 | 曽根崎心中 | 近松門左衛門 |

江戸時代の文化に関する一問一答

| 問題 | 解答 | 覚えておきたいポイント |

|---|---|---|

| 杉田玄白らが翻訳した人体解剖書は? | 解体新書 | オランダ語訳の「ターヘル・アナトミア」を日本語に翻訳したのが解体新書 |

| 「古事記伝」を記し、国学を大成させた人物は? | 本居宣長 | 国学は幕末の尊王運動に影響を与えることとなる |

| 全国の沿岸を実測して日本地図を作製した人物は? | 伊能忠敬 | 地図作製には関孝和による和算も役に立っている |

| 風景画の浮世絵「富嶽三十六景」を描いた人物は? | 葛飾北斎 | 風景画はほかに「東海道五十三次(歌川広重)」が有名 |

| 弥次さん喜多さんが登場する小説「東海道中膝栗毛」の作者は? | 十返舎一九 |

同じく化政文化の小説「南総里見八犬伝」の作者は滝沢馬 |