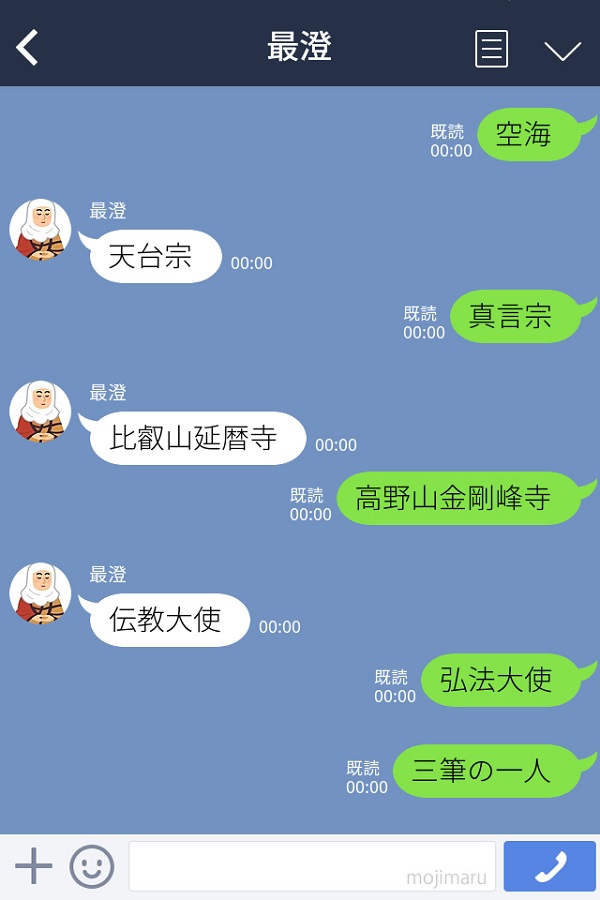

中学歴史をまとめて学ぶ(年表からネット問題集まで)

LINEで学ぶ中学歴史(壬申の乱)

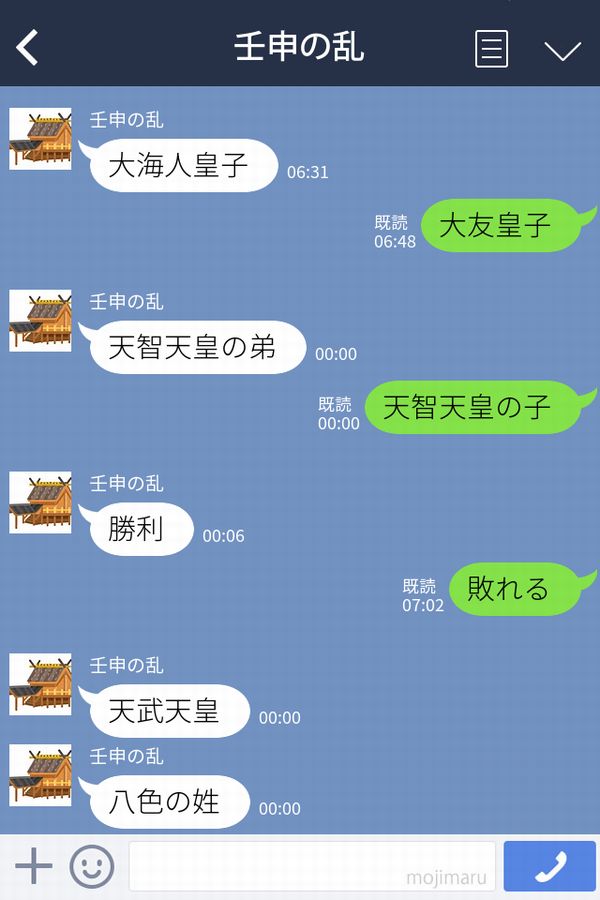

壬申の乱(672年)の中学歴史でのポイントをLINE画面風にまとめています。

関連事項として天智天皇と天武天皇についても比較しています。

壬申の乱とは

壬申の乱とは、天皇の位をめぐって2人の皇子が争った戦いです。

2人とは、大海人皇子(おおあまのおうじ)と大友皇子(おおとものおうじ)。

大海人皇子が天智天皇の弟、大友皇子は天智天皇の息子です。

勝利した大海人皇子が天武天皇となりました。

天武天皇は、八色の姓(やくさのかばね)を制定するなど国づくりを進めていきます。このころから「天皇」という呼び名も用いられるようになりました。

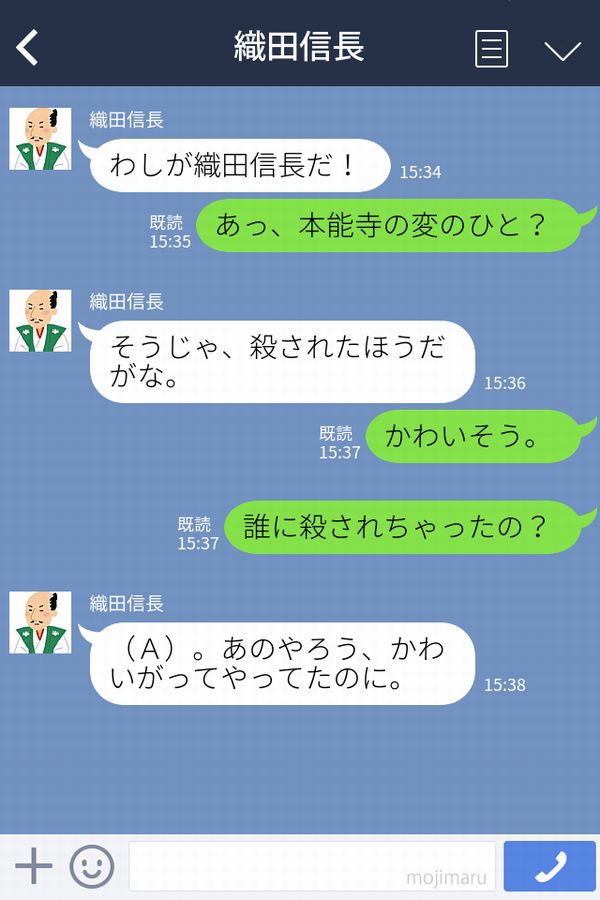

壬申の乱は、紛らわしい名前がたくさん出てきて覚えにくいですよね。

大海人皇子と大友皇子。どっちが弟でどっちが息子かなど。

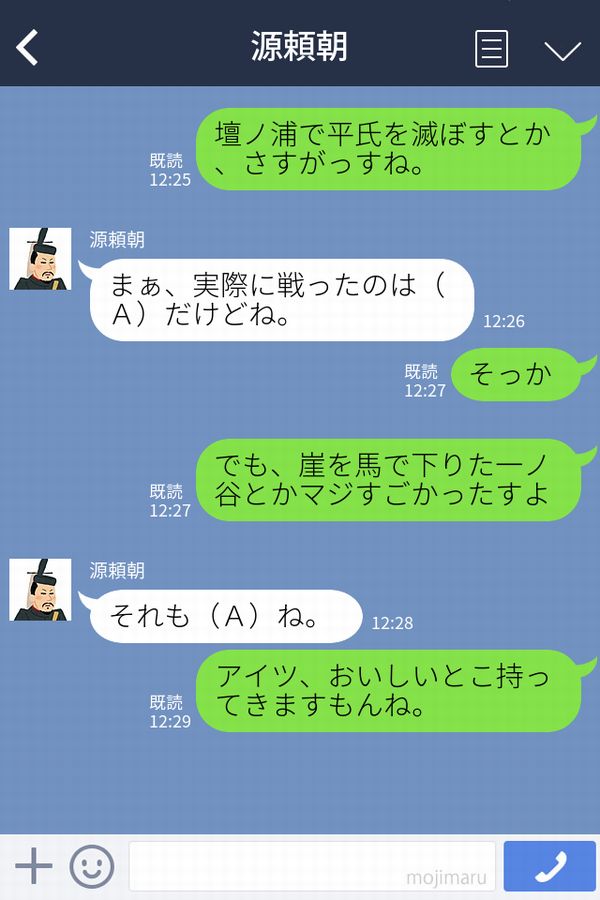

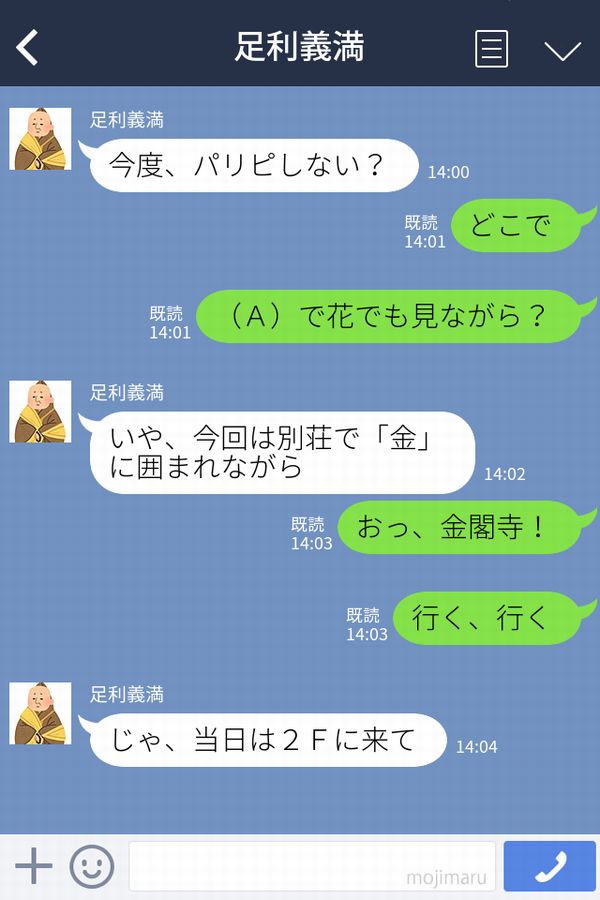

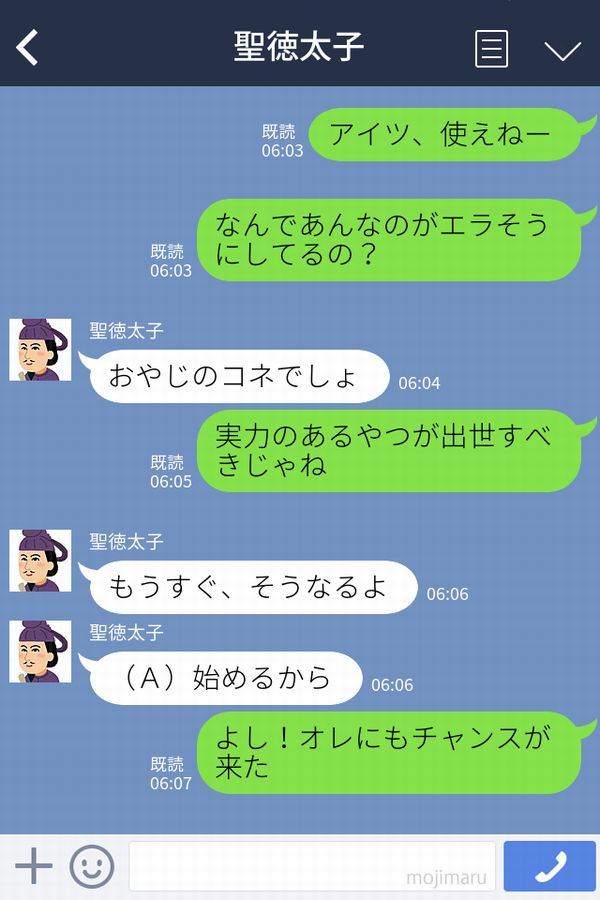

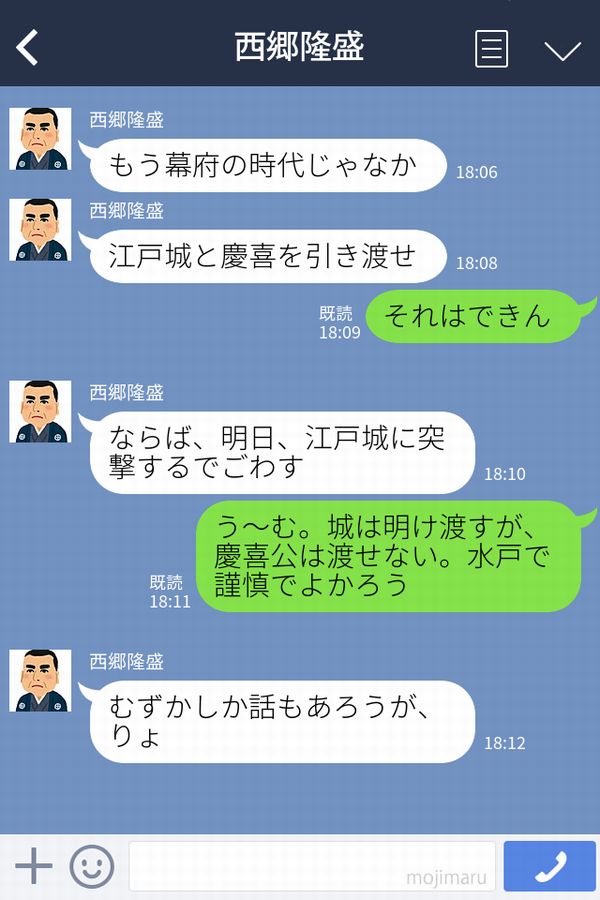

これをLINE画面風にまとめました。

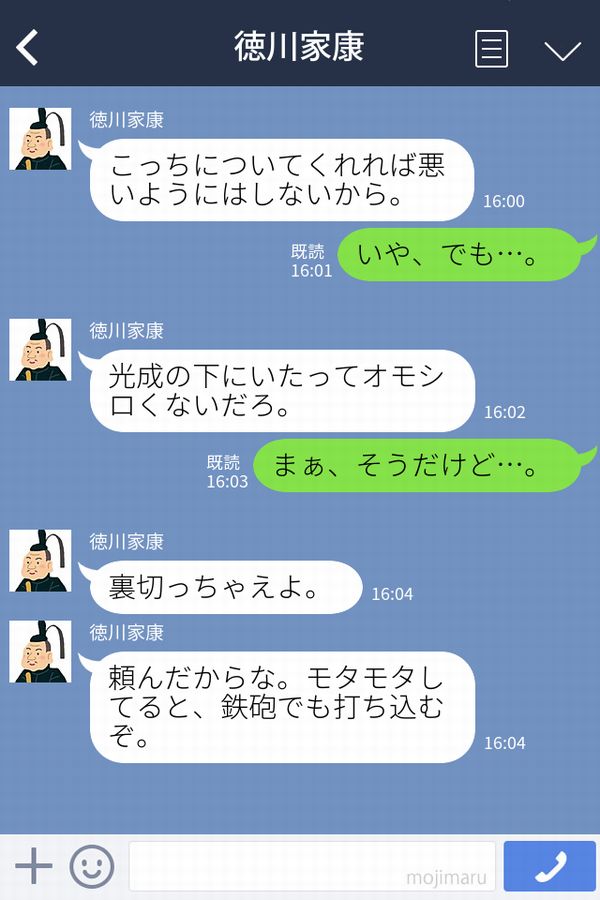

壬申の乱は、古代における関ヶ原の戦いという人もいる大きな戦いです。

国を二分した戦となり、勝利した側により国づくりが進みました。

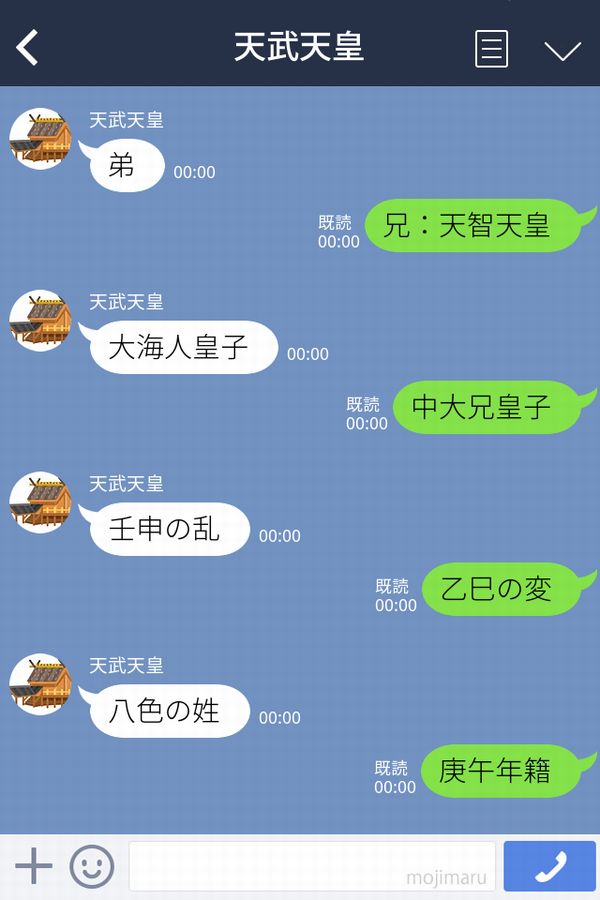

天智天皇と天武天皇

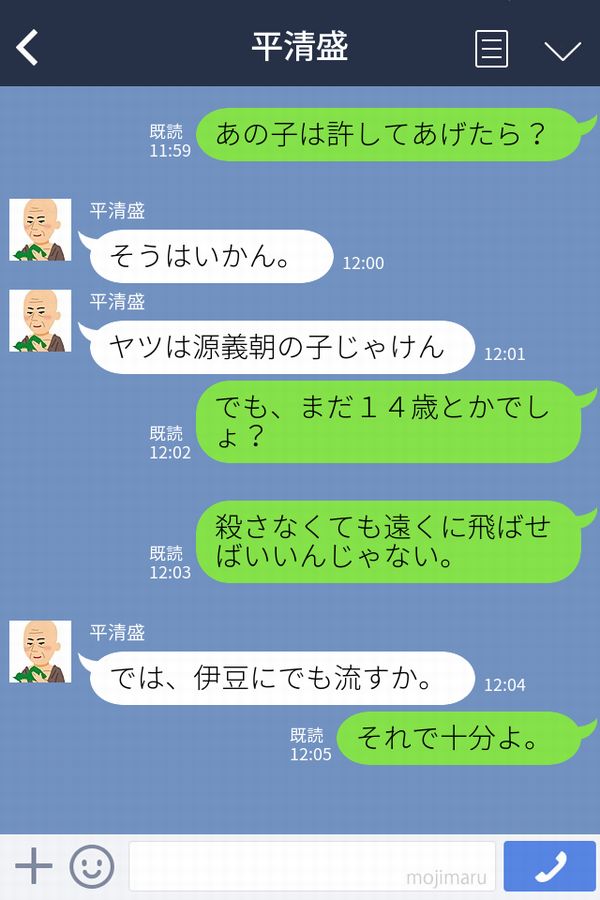

壬申の乱に関連して、もうひとつ紛らわしいのが天智天皇と天武天皇。

天智天皇の跡継ぎをめぐって起きたのが壬申の乱(672年)。

で、その壬申の乱に勝利したのが天武天皇というわけです。

天智天皇とは、中大兄皇子のこと。

乙巳の変で蘇我氏(入鹿、蝦夷)を滅ぼし、大化の改新を行った天皇です。

改新の詔(公地公民、班田収授法など)を出して中央集権的な国家づくりを進めました。

日本最初の全国的な戸籍となる庚午年籍(こうごねんじゃく)を作ったことでも有名です。

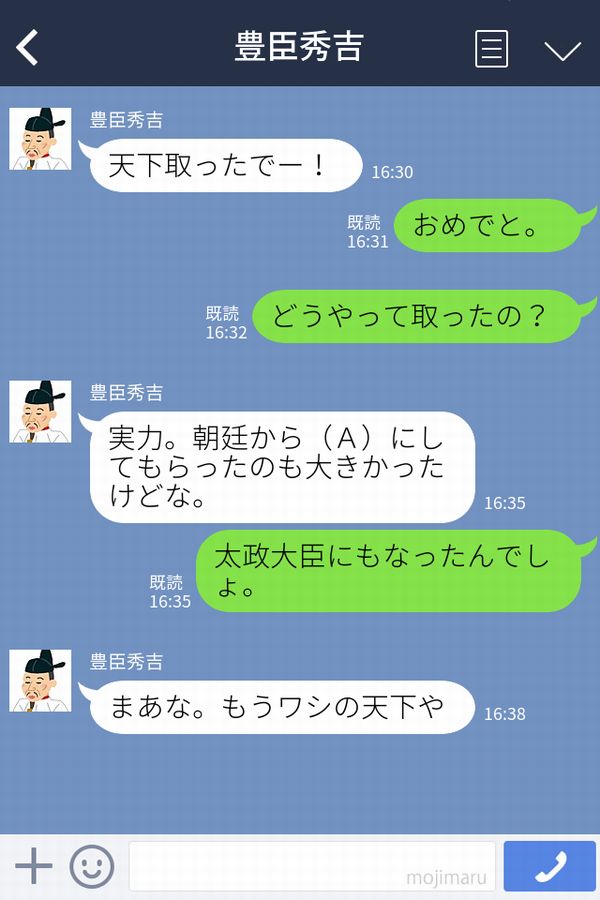

天智天皇と天武天皇の比較をLINEでまとめると下記のようになります。

天智天皇と天武天皇は古代において中央集権的な国づくりを進めた中心的な人物です。

ひとつの国としての制度やカタチを作ったともいえます。