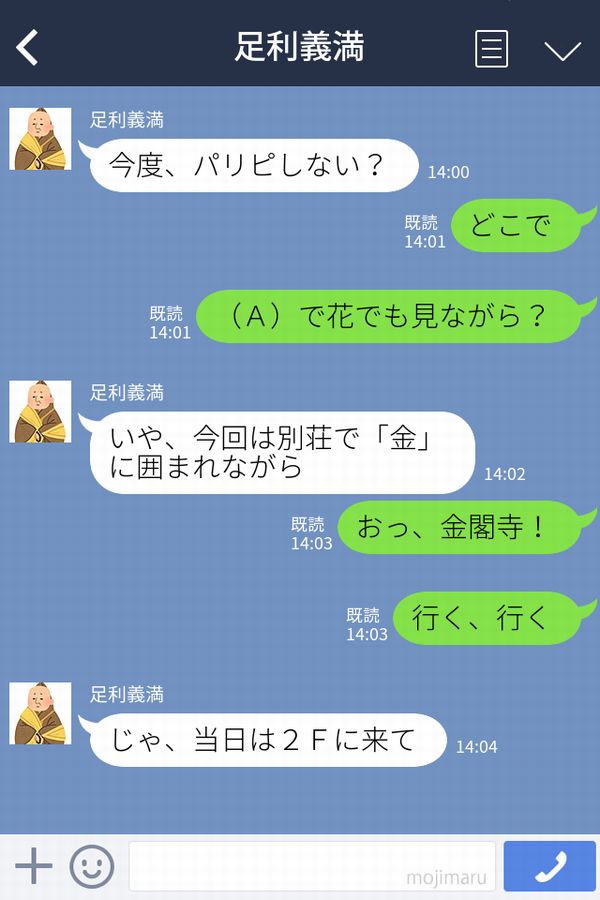

LINEで学ぶ中学歴史(源頼朝編)

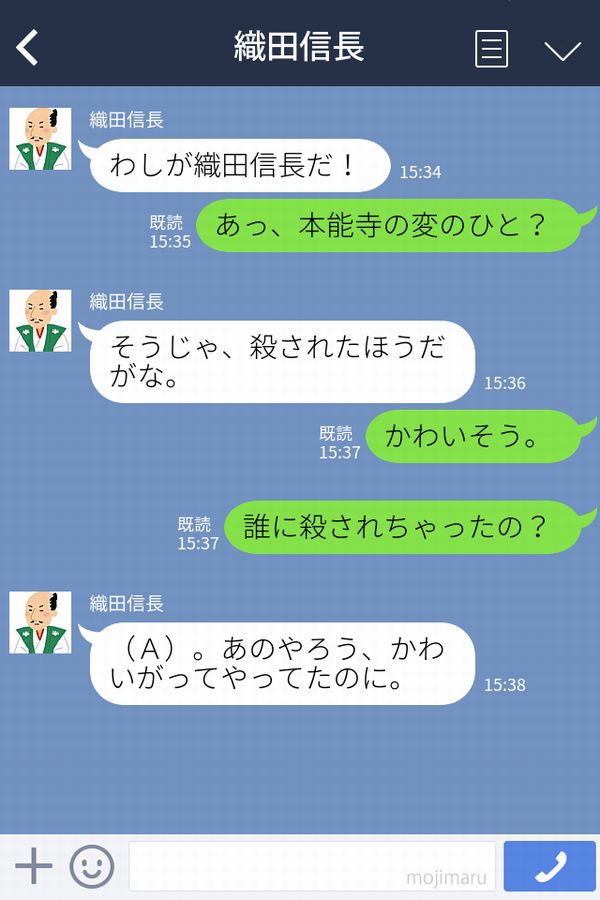

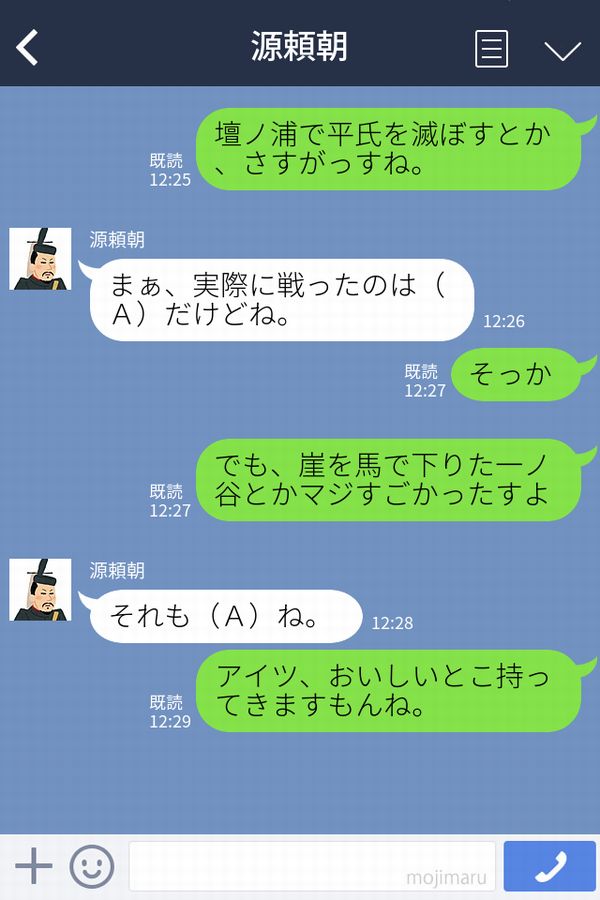

【問題・1】源頼朝のLINEの(A)に入る言葉としてふさわしい人物は?

【選択肢】

- (ア) 清盛

- (イ) 義仲

- (ウ) 義経

- (エ) 実朝

頼朝ジャパンのキャプテン義経

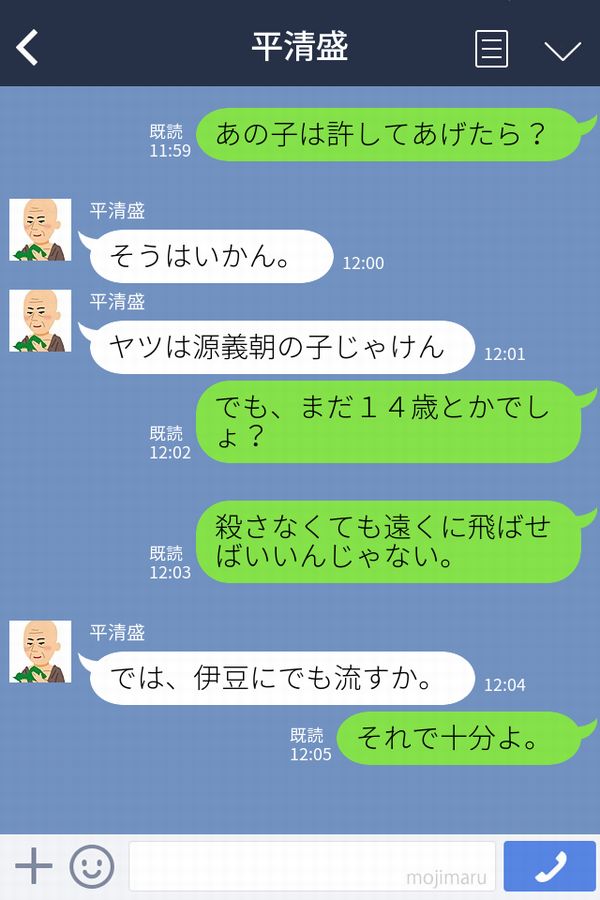

武士でありながら貴族的な振る舞いが目立つようになった平氏に対して全国の武士の不満が高まります。また、後白河法皇も平清盛により幽閉されます。

そこで、平氏打倒の命令を出したのが後白河法皇の子の以仁王(もちひとおう)。これに応じて各地の武士(主に源氏)が挙兵します。

源氏の中心にいたのが伊豆に流されていた源頼朝です。

ただし、実際に平氏と戦って派手な戦果を挙げたのは木曽の源義仲や頼朝の弟の義経です。特に崖を馬に乗ったまま下りて敵陣に襲い掛かった一ノ谷の戦いは有名です。

源氏という代表チームの監督が頼朝で、実際にフィールドで活躍したキャプテンが義経といった感じ。「一ノ谷のキセキ」を起こしたのは義経というわけです。

【正解】

(ウ) 義経

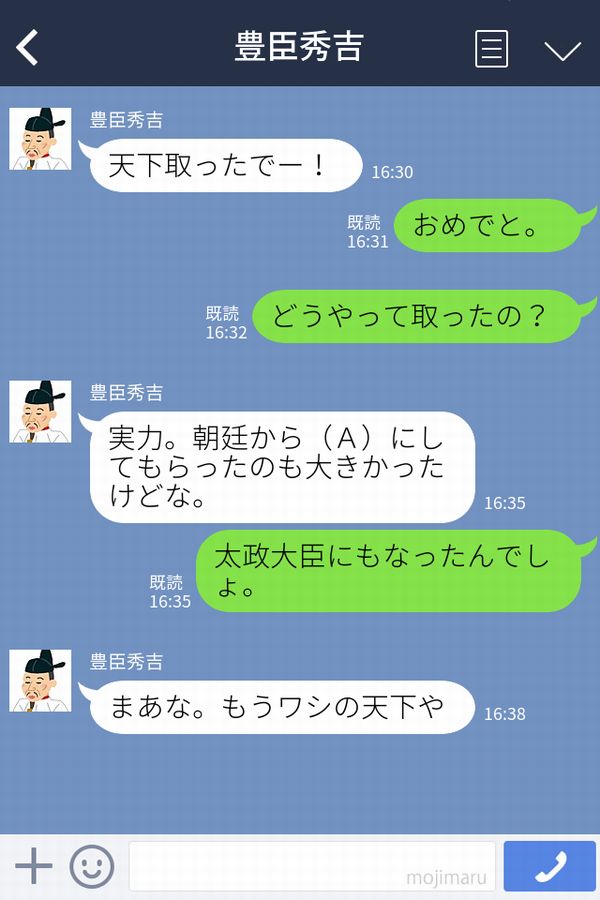

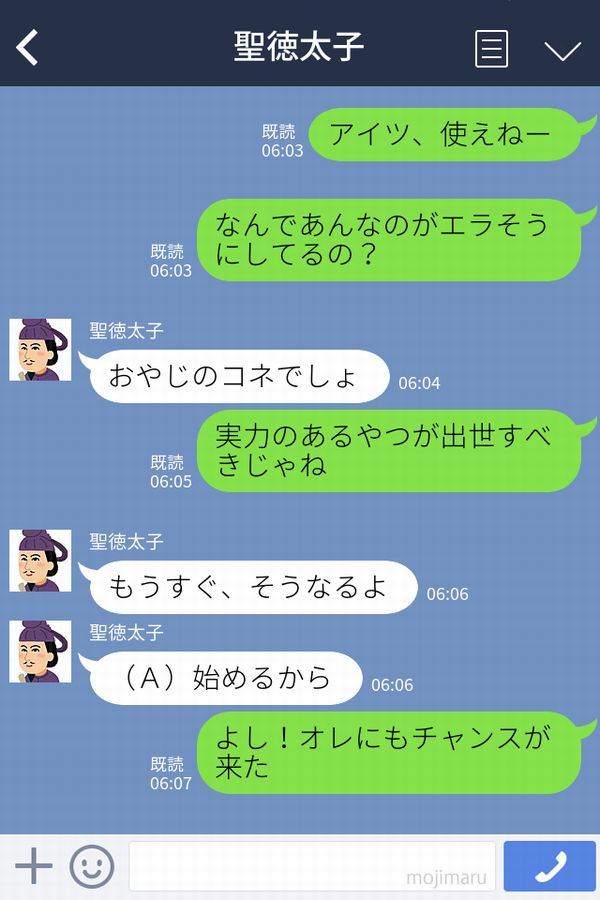

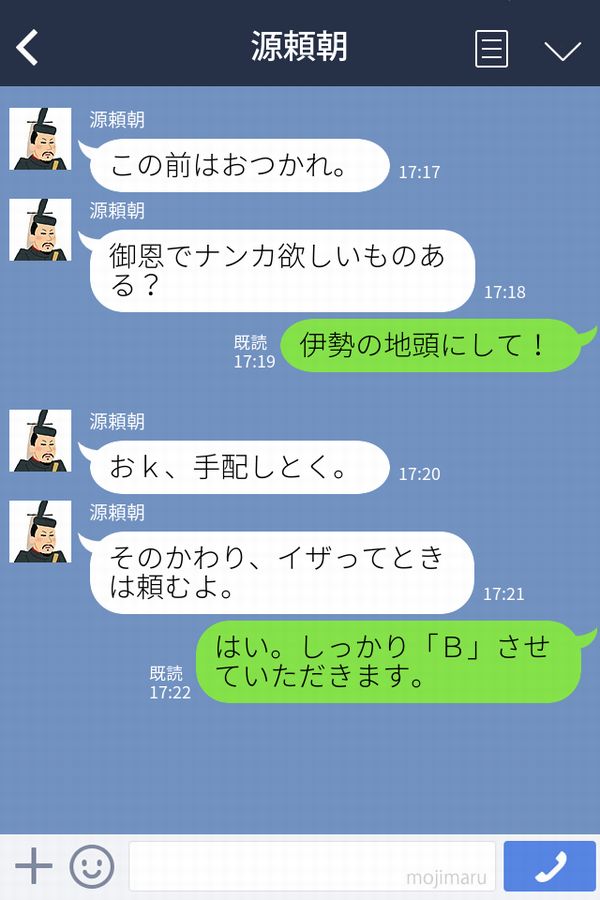

【問題・2】源頼朝のLINEの(B)に入る言葉としてふさわしいものは?

【選択肢】

- (ア) 奉公

- (イ) 守護

- (ウ) 惣領

- (エ) 換金

御恩と奉公

頼朝と御家人(頼朝の家来)の関係を表わすのが「御恩と奉公」です。

頼朝が御家人に御恩を与える代わりに、御家人は頼朝に奉公するというもの。

御恩は土地の所有を認めたり、守護や地頭に任命すること。

奉公は警護をしたり、イザとなったら頼朝のために戦うということです。

いまこそ御恩に報いるとき

「(頼朝の)御恩は山よりも高く、大海よりも深い。いまこそ、その御恩に報いるときだ。」と演説したのが頼朝の妻の北条政子。承久の乱(1221年)のときです。

承久の乱は後鳥羽上皇が鎌倉幕府打倒の兵を挙げたもの。そのときに朝廷(後鳥羽上皇側)につくのか、幕府につくのかを武士に迫ったときの演説です。

【正解】

(ア) 奉公

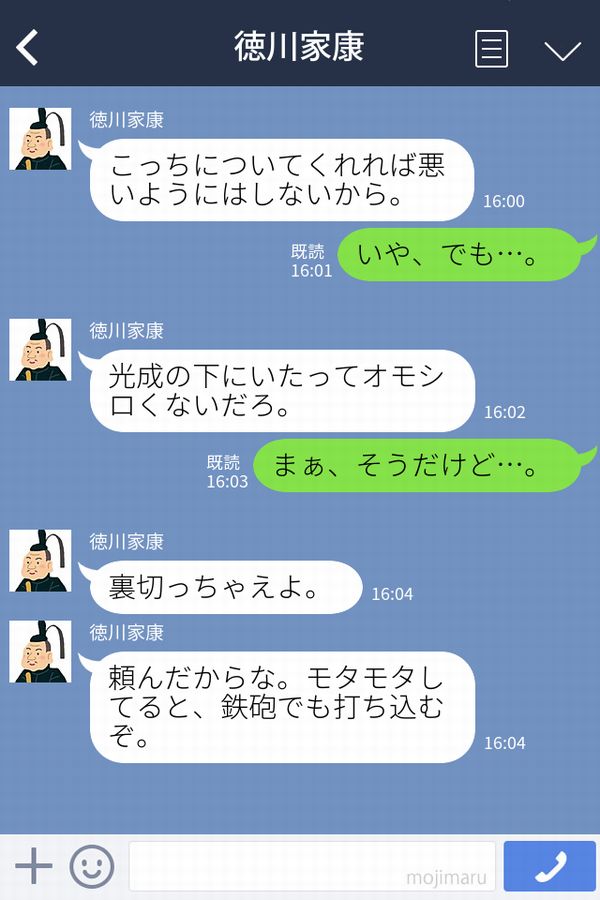

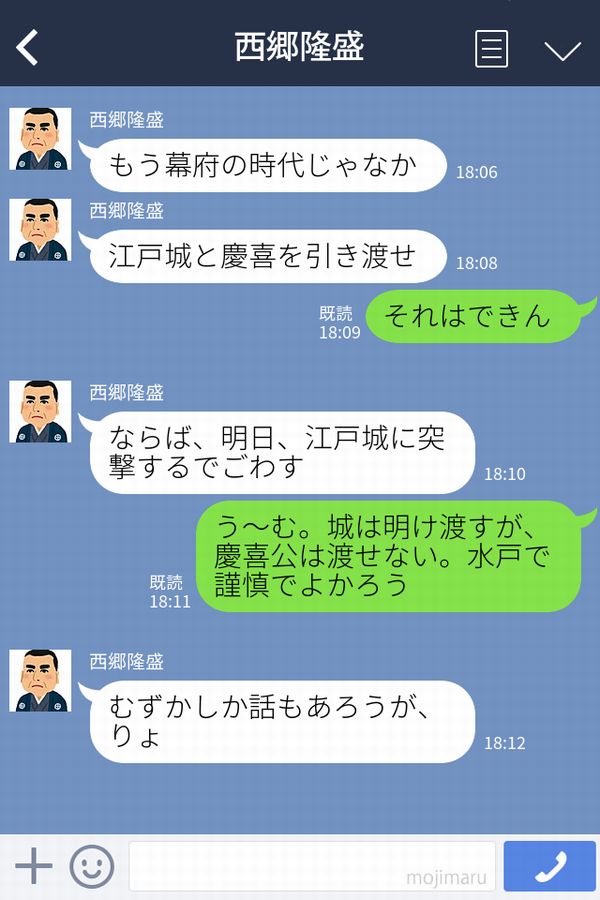

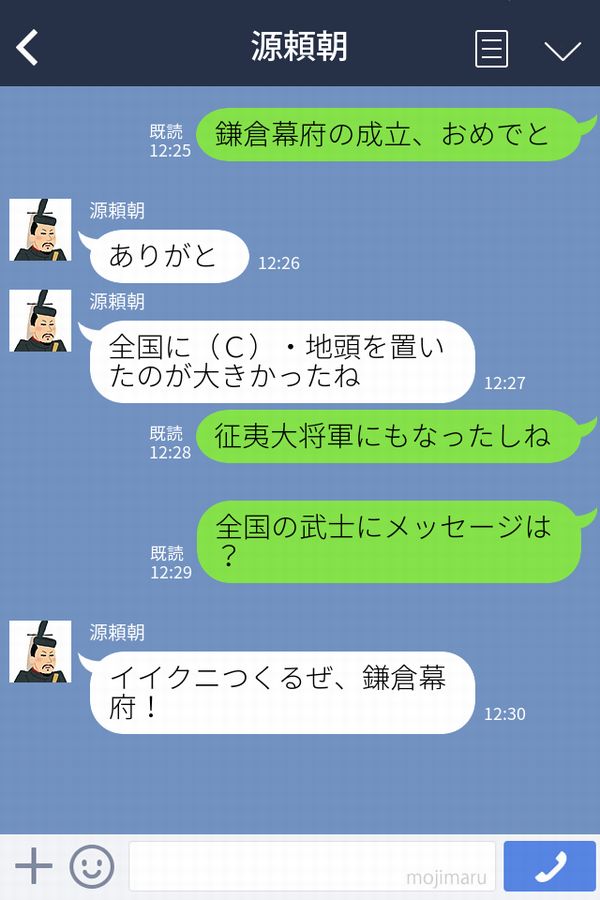

【問題・3】源頼朝のLINEの(C)にあてはまる言葉は?

【選択肢】

- (ア) 守護

- (イ) 執権

- (ウ) 管領

- (エ) 六波羅探題

鎌倉幕府の成立は何年?

少し前までは、イイクニ(1192年)つくろう鎌倉幕府で、鎌倉幕府の成立は1192年とされていました。教科書にもそのように記載があったほどです。

1192年というのは源頼朝が征夷大将軍となった年。

ここを鎌倉幕府の成立としていたわけです。

ところが、最近ではこの考え方が見直されています。

鎌倉幕府成立はいくつか説があり、有力なのが1185年。

こちらは頼朝が全国に守護と地頭をおくことを朝廷に認めさせた年です。

- 守護 … 国ごとにおかれる。御家人の取り締まりなどを行う。

- 地頭 … 荘園、公領ごとにおかれる。税金の徴収などを行う。

これにより実質的に全国を支配下に置いたということで、鎌倉幕府の成立と考えることが多くなっています。歴史も「変わる」んですね。

ただし、あくまで一つの説です。このため「鎌倉幕府の成立は何年か?」という問題は入試やテストなどでは出題されなくなっています。

その代わりに、「守護・地頭をおくことを朝廷に認めさせた年は?」「源頼朝が征夷大将軍となった年は?」と具体的な出来事に対する設問が増えています。

【正解】

(ア) 守護

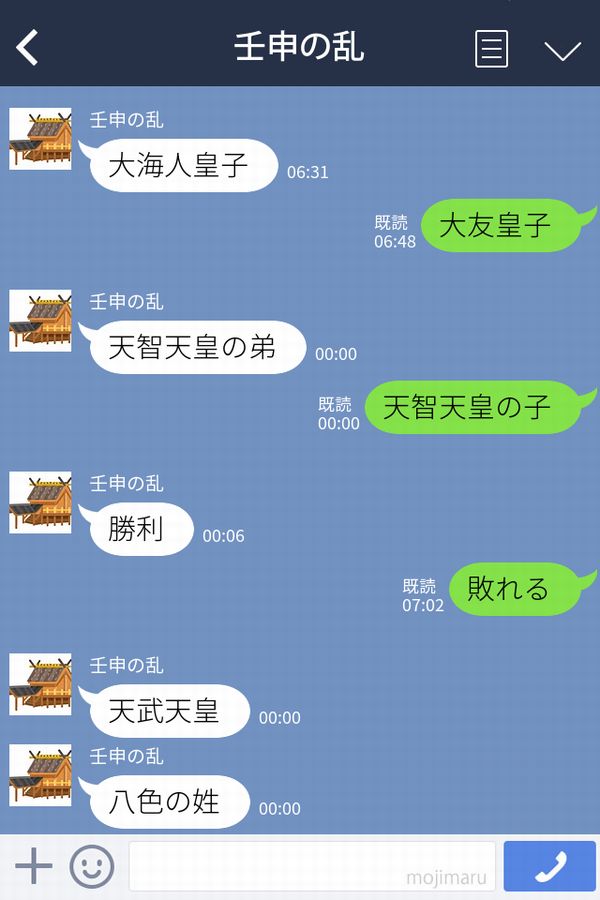

中学歴史での源頼朝のポイント

- 平氏との戦いでは弟の義経が活躍

- 御家人との関係は御恩と奉公

- 朝廷に守護・地頭をおくことを認めさせた(1185年)

- 征夷大将軍となった(1192年)

- 妻は北条政子