LINEで学ぶ中学歴史(徳川家康編)

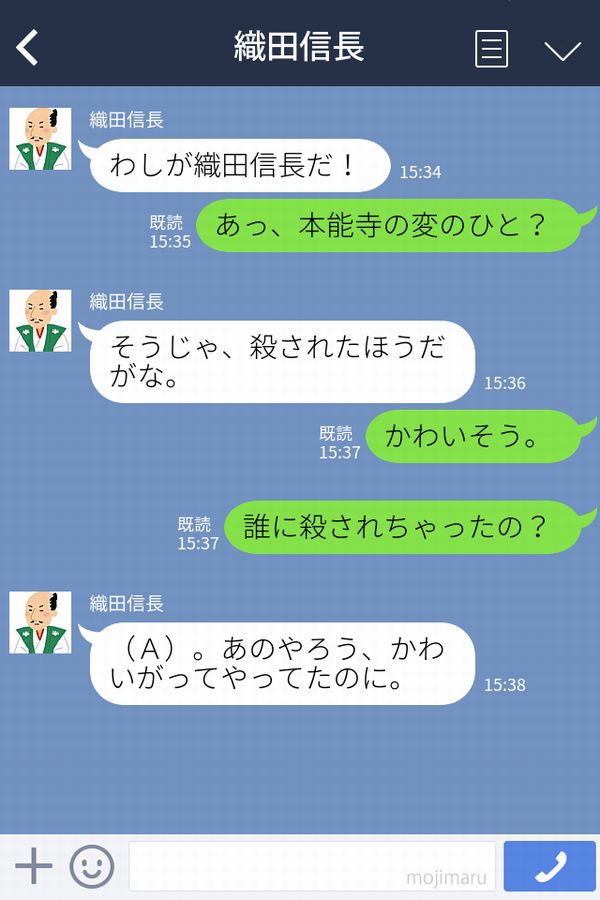

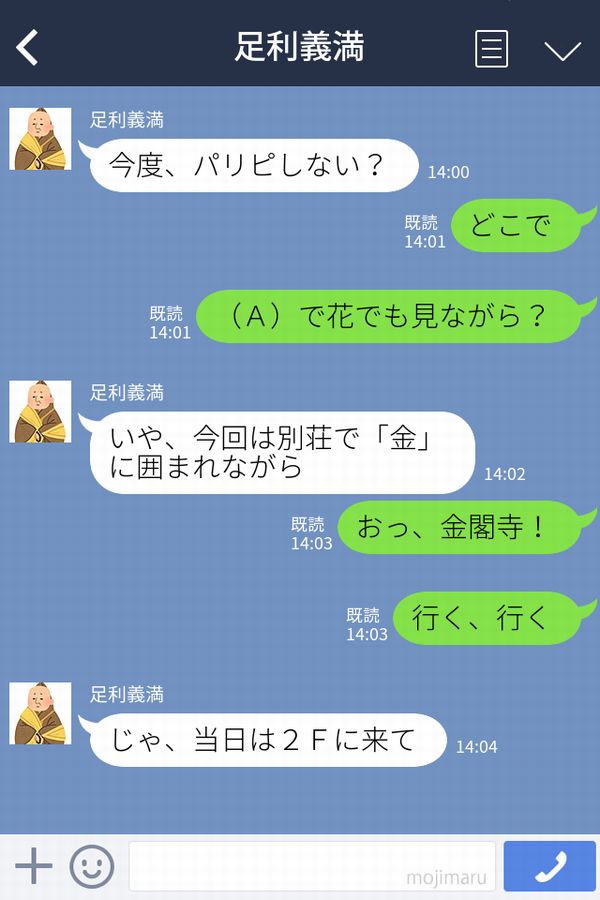

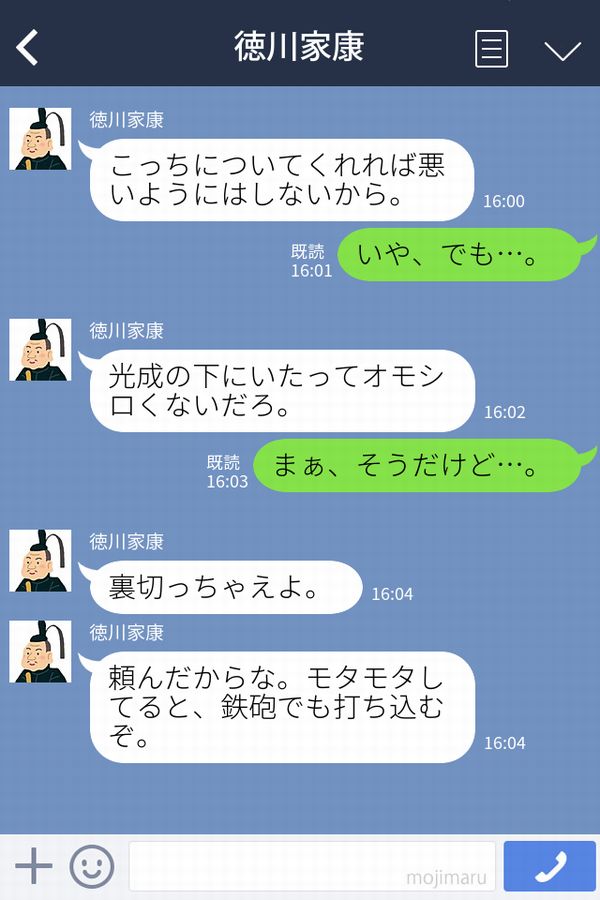

【問題・1】徳川家康が下記のLINEをしている相手としてふさわしい人物は?

【選択肢】

(ア) 福島正則

(イ) 明智光秀

(ウ) 宇喜多秀家

(エ) 小早川秀秋

秀吉の天下統一後

豊臣秀吉が天下を統一したのが1590年。その後、秀吉は中国の民をも征服しようと「秀吉の野望」を抱き、朝鮮に大軍を送ります。一度目が1592年、文禄の役。

ところが、朝鮮の民衆の抵抗にあい休戦。リベンジを掛けて、2度目の戦い(慶長の役)に挑みますが、その途中で秀吉は病死してしまいます。このときが1597年。

秀吉の病死により朝鮮からは撤退。その後、秀吉の後継者争いが起こるというわけです。

関ヶ原の戦い

この秀吉の後継者争いから、全国の大名が東軍西軍に分けれて戦うことになったのが関ヶ原の戦い。東軍が徳川家康、西軍が石田光成です。

東軍の徳川家康が勝利するのですが、戦いが起こる前は西軍が有利と思われていました。また関ヶ原の陣形も山の上に陣取った西軍が圧倒的に有利でした。

そこで家康は事前に西軍の武将の何人かにこちらにつくように交渉をしていたとされています(LINEを使ったわけじゃないですけど。)

その一人が小早川秀秋。この小早川秀秋の裏切りによって東軍が勝利したというのが定説です。

優柔不断だった小早川秀秋陣営に対し家康が「早く裏切れ」という脅しの意味で鉄砲を打ち込んだという逸話も残ってきます。

【正解】

(エ) 小早川秀秋

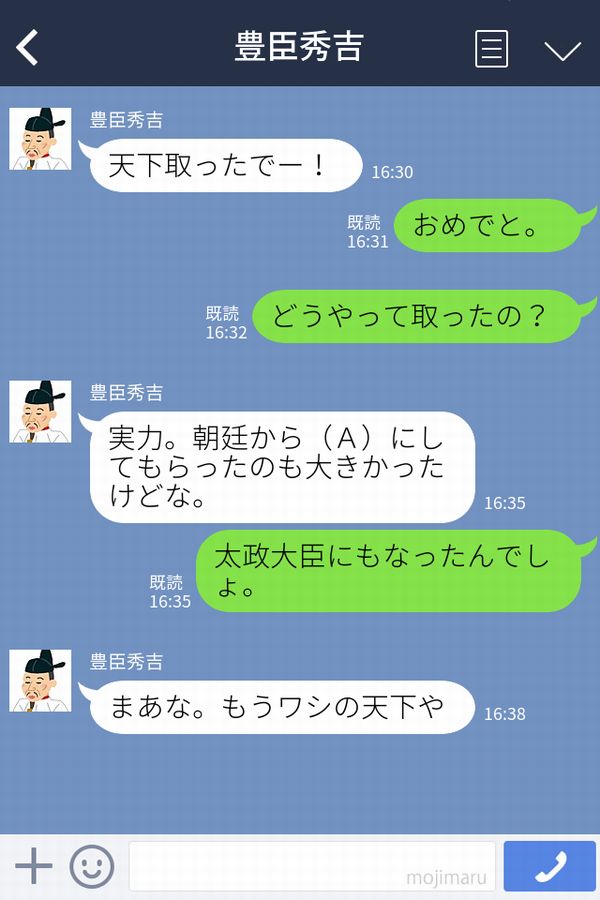

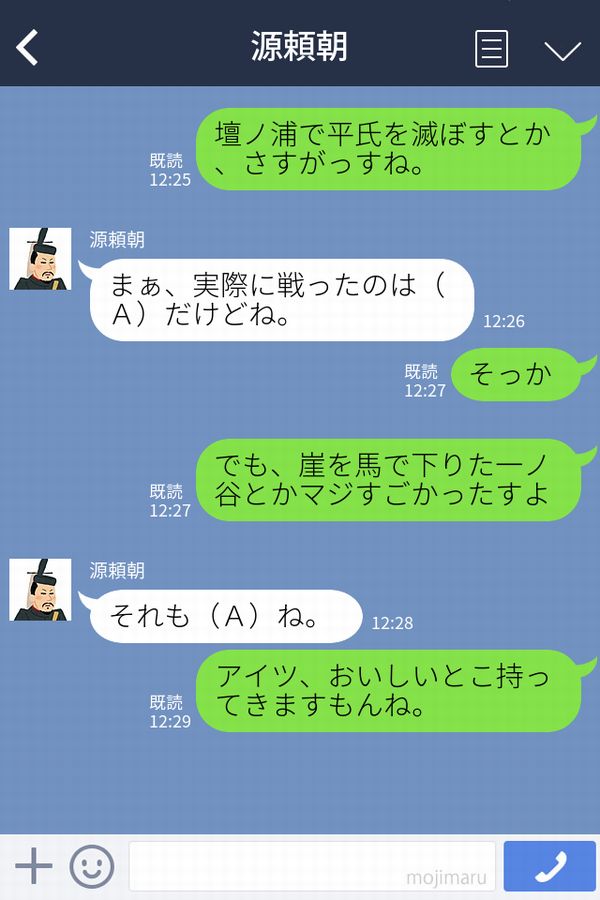

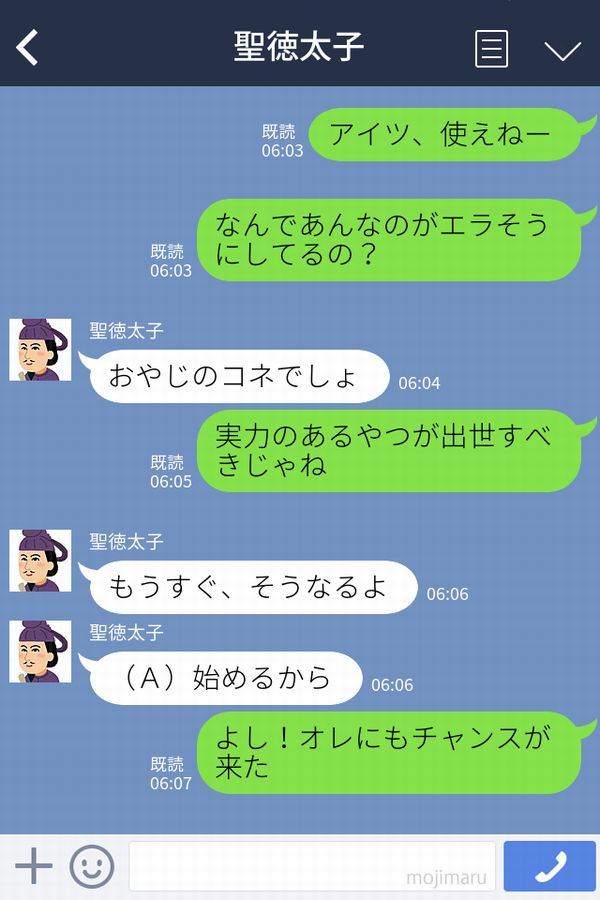

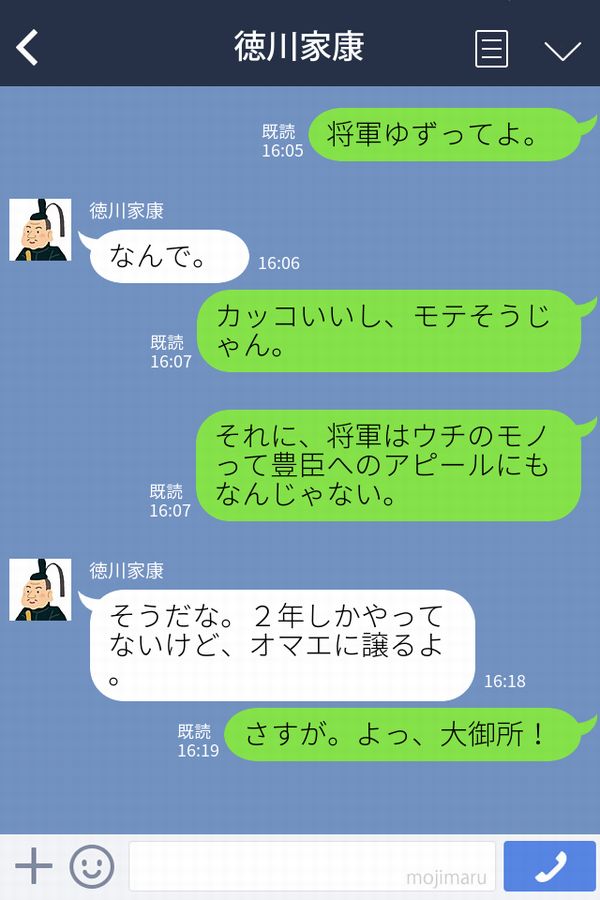

【問題・2】徳川家康が下記のLINEをしている相手としてふさわしい人物は?

【選択肢】

- (ア) 徳川秀康

- (イ) 徳川秀忠

- (ウ) 徳川家光

- (エ) 徳川綱吉

関ヶ原の戦い後

関ヶ原の戦い(1600年)で勝利した徳川家康は1603年に征夷大将軍となり、江戸の幕府を開きます。ただ、この段階ではまだ豊臣家が一定の力を持っていました。

関ヶ原の戦いで家康が破ったのは石田光成です。豊臣家ではありません。しかも、家康が幕府を開いたのは東国の江戸です。

大阪城を構える豊臣家が西国の大名に対しては一定の影響力を持っていましたし、将軍職も家康が一時的についたに過ぎないと考えるものもいました。

そこで、家康は2年で息子に将軍職を譲ります。

これは将軍職は徳川家が継いでいくと宣言したようなものです。

将軍職は譲ったものの家康は「大御所」として実権は握っていました。

【正解】

(イ) 徳川秀忠

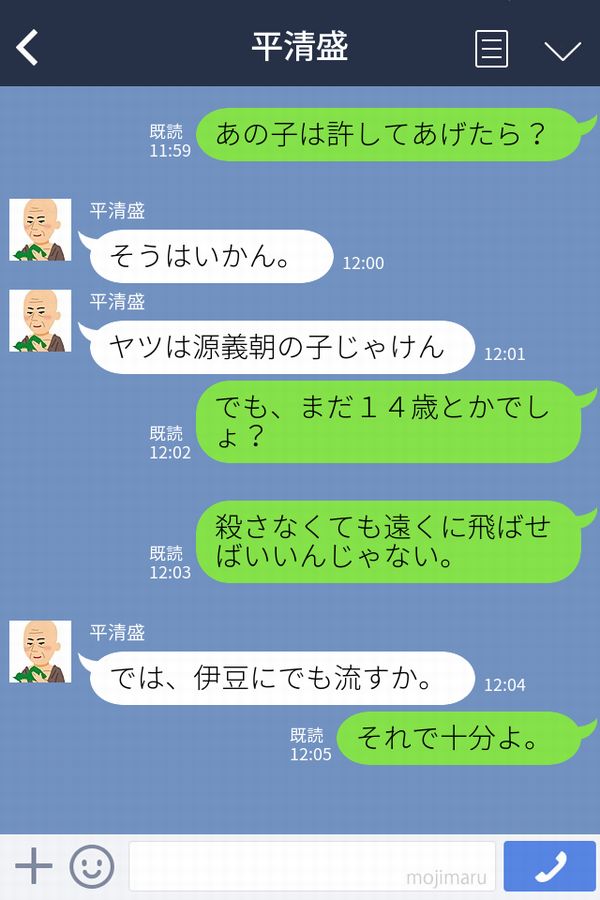

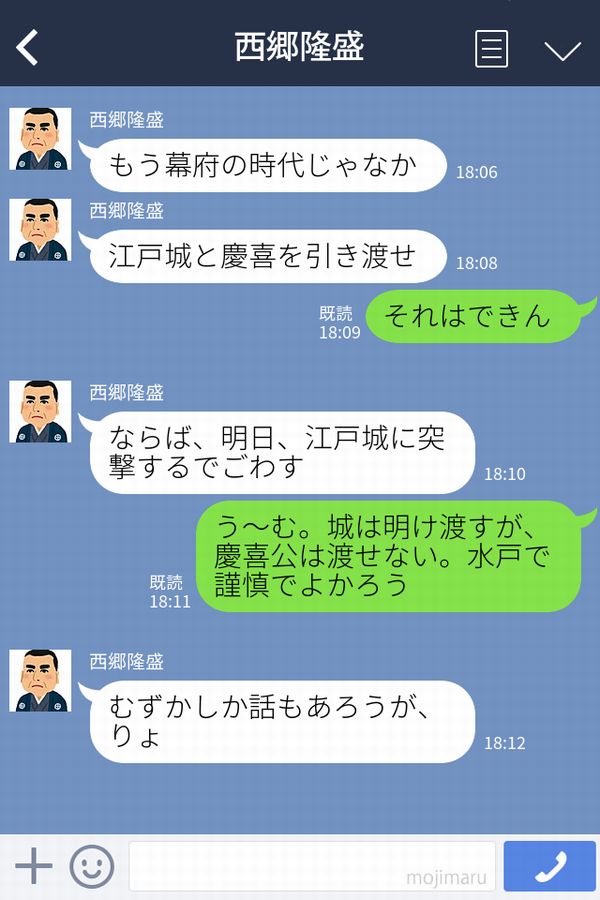

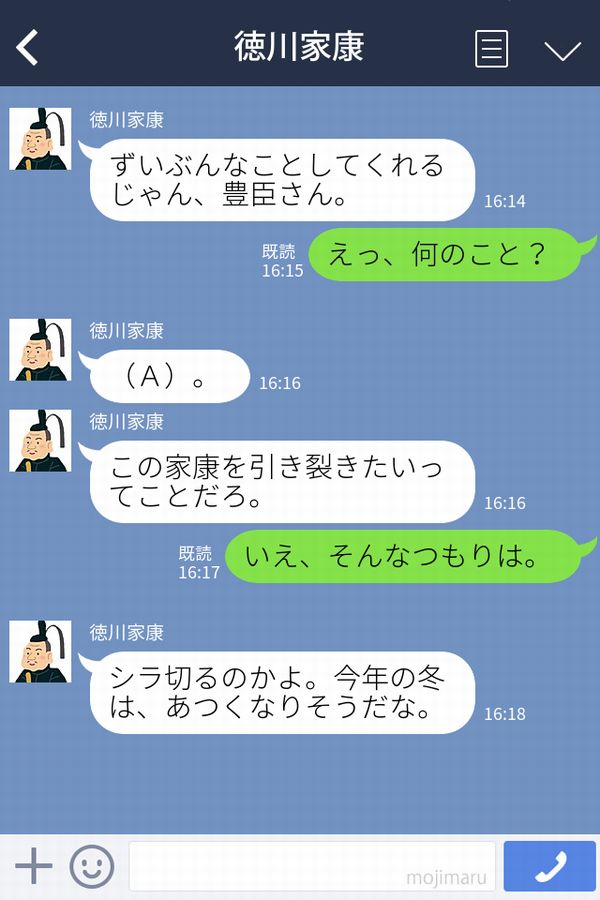

【問題・3】(A)にあてはまる言葉は?

【選択肢】

- (ア) 国家安康

- (イ) 天下不武

- (ウ) 切磋琢磨

- (エ) 支離滅裂

大坂冬の陣、夏の陣

将軍職を息子の秀忠に譲ることで、徳川が将軍職を務めていくとアピールしたものの、現実問題として大阪には豊臣家が残っています。これが家康にとっては目障り。

豊臣家には、かつて天下を統一していたというブランドもあり、ほかの大名よりも厄介です。敵が集まる象徴とされてしまう恐れもあります。

そこで考えたのがイチャモンをつけて戦を仕掛けること。

豊臣がつくらせた鐘に家康を侮辱する言葉が記されていたと騒ぎます。

そして、戦へ。ヤクザ並みの理屈ですね。

これが大阪冬の陣。

冬の陣だけでは決着がつかず、翌年の夏の陣が最後。

豊臣がほろび、徳川体制が盤石となったのち家康は死去。

75歳とかなりの長寿でした。

【正解】

(ア) 国家安康

中学歴史での徳川家康のポイント

- 関ヶ原の戦いで東軍として勝利

- 1603年に征夷大将軍となり、江戸に幕府を開く

- 大坂冬の陣、夏の陣で豊臣家を滅ぼす