中学歴史をまとめて学ぶ(年表からネット問題集まで)

大正文化「マスメディアの登場による大衆化」

中学の歴史で習う大正時代の文化について定期テストレベルのポイントをまとめています。

大正文化の特徴

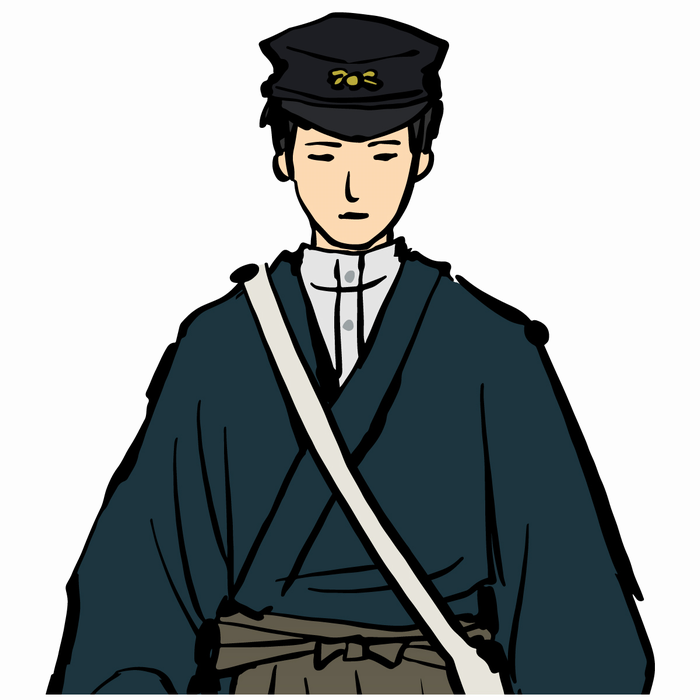

明治時代までの文化は上流階級など一部の限られた人々が中心となって広まったものですが、大正文化は広く大衆により支えられました。

これは義務教育が普及し、進学率も高まったことで新聞、雑誌、映画などのマスメディアが発達したことが影響しています。発行部数が100万部を超える新聞もあらわれ、1925年(大正14年)にはラジオ放送も始まりました。

大正文化の時代背景

大正時代(1912年〜1926年)

- 1907年…義務教育が6年に

- 1911年…関税自主権の回復

- 1914年…第一次世界大戦

- 1918年…米騒動

- 1920年…国際連盟の成立

- 1925年…普通選挙制の成立

大正文化のポイント

- 文化の大衆化

- 新聞、雑誌などマスメディアの登場

- 白樺派、プロレタリア文学、大衆文学など多様な文学

円本(定価1円の本)のブームなどにより、小説が大衆のあいだでも読まれるようになりました。こうしたなかで芥川龍之介や江戸川乱歩らが活躍し、小林多喜二らによりプロレタリア文学がつくられました。

大正文化の代表的作家

| 作家 | 作品名 | 備考 |

|---|---|---|

| 芥川龍之介 | 羅生門 | |

| 谷崎潤一郎 | 刺青 | |

| 志賀直哉 | 暗夜行路 | 白樺派 |

| 武者小路実篤 | 人間万歳 | 白樺派 |

| 小林多喜二 | 蟹工船 | プロレタリア文学 |

| 江戸川乱歩 | 探偵小説 |

白樺派と呼ばれた人たちは人道主義・理想主義を掲げていました。また、労働者の厳しい生活や貧困を扱ったのがプロレタリア文学です。