中学歴史をまとめて学ぶ(年表からネット問題集まで)

国風文化「ひらがな、カタカナの発明」

中学歴史で習う国風文化(平安時代)について定期テストでのポイントをまとめています。

国風文化の特徴

国風文化は、平安時代の9世紀の終わりごろから栄えたもので、それまでの飛鳥文化や天平文化(奈良時代)が朝鮮半島や中国大陸からの影響を受けていたのに対し、日本独自の発達をしたのが特徴です。

代表的なのは、かな文字(ひらがな、カタカナ)の発明です。

これにより源氏物語などのすぐれた作品が生み出されました。

国風文化のポイント

- 日本独自の発展

- かな文字(ひらがな、カタカナ)の発明

- 源氏物語、枕草子、竹取物語などの文学作品

- 寝殿造り、大和絵など日本の風景にあわせたものが多い

日本独自の文化が発達した背景には遣唐使の廃止(894年)があります。

奈良時代には遣唐使を派遣することで唐から学び、天平文化につながりましたが、菅原道真の進言により唐がおとろえたことと航海の危険から遣唐使は廃止されました。

こうした中で日本独自の気候やくらしにあった文化が生まれてくることになりました。

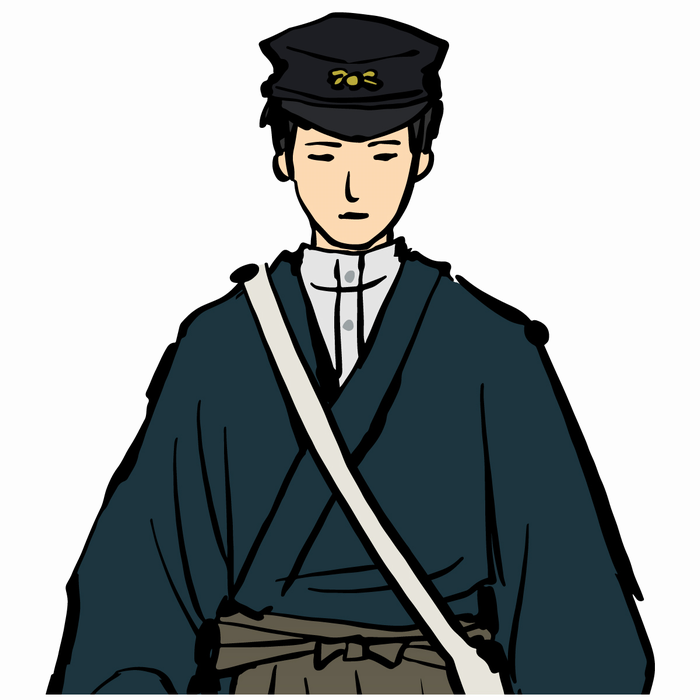

正装として男子は衣冠・束帯、女子は十二単が用いられました。

服装が日本風に変わったのもこの頃です。

国風文化の代表作品など

| 作品名 | 特徴 |

|---|---|

| 源氏物語 | 紫式部による。貴族の生活を題材にした物語。 |

| 枕草子 | 清少納言による。「春はあけぼの…」の書き出しが有名な随筆。 |

| 竹取物語 | かぐや姫の話。日本最古の物語としても知られる。 |

| 古今和歌集 | 紀貫之が編纂した和歌。 |

| 土佐日記 | 紀貫之による日記。 |

いずれの作品も「かな文字」により書かれ、紫式部や清少納言など宮中の女性が活躍したことも国風文化の特徴なので覚えておきましょう。

また、寝殿造のふすまや屏風には大和絵が描かれ、この大和絵が鳥獣戯画などの絵巻物に発展していきました。

鳥獣戯画はウサギやカエルなどが擬人化されて描かれていてマンガの原形ともいわれている作品です。