飛鳥文化は「わが国最初の仏教文化」

中学歴史で習う飛鳥文化について定期テストで出題されそうなポイントをまとめています。

飛鳥文化の特徴「わが国最初の仏教文化」とは

飛鳥文化は、蘇我氏や聖徳太子が活躍していた7世紀ごろの飛鳥時代の文化です。仏教を中心とした文化で、中国大陸や朝鮮半島からの影響がみられます。

寺院などの建築物や仏像の制作は渡来人が中心となって行い、ギリシャ文化ともつながる特徴も見られます。テストでは「わが国最初の仏教文化」というフレーズが頻出です。

飛鳥文化の時代背景

推古天皇が即位した593年から平城京へ遷都した710年までが飛鳥時代で、この時代に栄えたのが飛鳥文化です。

| 593年 | 推古天皇が即位、厩戸王(聖徳太子)が摂政になる |

|---|---|

| 603年 | 冠位十二階を制定 |

| 604年 | 十七条憲法を制定 |

| 607年 | 小野妹子らが遣隋使として中国に渡る |

| 618年 | 隋が滅び、唐がおこる(中国) |

| 645年 | 乙巳の変、大化の改新が始まる |

| 663年 | 白村江の戦い |

| 672年 | 壬申の乱 |

| 694年 | 藤原京に遷都 |

| 701年 | 大宝律令が完成 |

飛鳥文化のワンポイントまとめ

- 仏教中心

- 中国大陸、朝鮮半島からの影響

- ギリシャ文化とも共通点あり

日本の歴史で最初に出てくるのが飛鳥文化です。当時は朝鮮半島や中国大陸からの影響を大きく受けていたので、飛鳥文化にもその特徴がみられます。

飛鳥文化の代表的作品

| 作品(建造物) | 特徴 |

|---|---|

| 飛鳥寺(あすかでら) | 蘇我氏が建立。 |

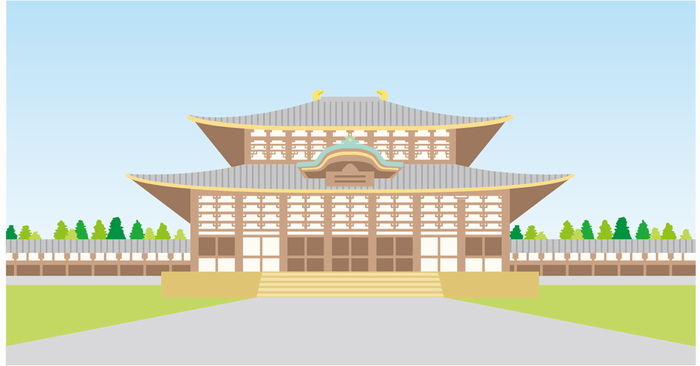

| 法隆寺(ほうりゅうじ) | 現存する世界最古の木造建築物。聖徳太子が建立。 |

| 釈迦三尊像(しゃかさんぞんぞう) | 法隆寺金堂にあるもの。鞍作鳥(くらつくりのとり)が作成。 |

| 百済観音像(くだらかんのんぞう) | 法隆寺にある仏像。 |

| 玉虫厨子(たまむしのずし) | 法隆寺にある仏教工芸品。 |

| 高松塚古墳壁画(たかまつづかこふんへきが) | 鮮やかな色の壁画。 |

飛鳥文化の建築物で覚えておきたいのは法隆寺です。国宝として指定されているだけでなく、日本で最初に世界文化遺産に登録されたものの一つでもあります。

この法隆寺にある釈迦三尊像、百済観音像、玉虫厨子は飛鳥文化の代表物として定番です。

また、法隆寺は別名で斑鳩寺(いかるがでら)と呼ばれることも覚えておきましょう。

対話形式で学ぶ飛鳥文化

先生、「飛鳥文化」っていうのがどんな文化だったのか、詳しく知りたいんです。

飛鳥文化は、だいたい6世紀末から7世紀中頃にかけて、今の奈良県の飛鳥地方を中心に花開いた文化のことだよ。一言で言うと、「仏教が日本に伝わって、国際的な影響を受けて生まれた、日本で最初の本格的な仏教文化」だと言えるね。

日本で最初の仏教文化、ですか!

そうなんだ。飛鳥文化の最も大きな特徴は、なんといっても「仏教の伝来とその受容」なんだ。仏教は、538年(または552年)に朝鮮半島の百済から伝わったとされているけれど、この飛鳥時代に、聖徳太子(厩戸皇子)が中心となって、国を挙げて本格的に仏教を受け入れたんだ。

聖徳太子!名前は知ってます! 仏教を広めた人なんですね。

その通り! 聖徳太子は仏教の教えを政治にも取り入れようと考え、熱心に信仰したんだ。彼が中心となって、日本で初めて本格的な寺院が建てられ始めたのも、この飛鳥文化の時代なんだよ。

お寺がたくさん建てられたんですか?

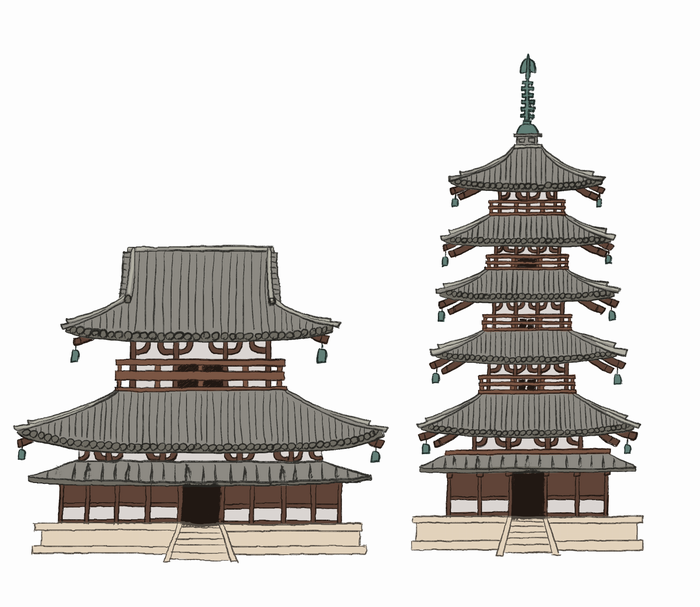

うん。例えば、世界最古の木造建築として有名な法隆寺や大阪にある四天王寺などが、この飛鳥文化を代表するお寺だ。これらの寺院は、仏教の教えを広めるための中心となり、その建築様式や、中に安置されている仏像が、飛鳥文化の大きな見どころなんだ。

法隆寺って、そんなに古いお寺なんですね!

そうだよ。法隆寺の金堂や五重塔は、当時の建築技術の粋を集めたものだ。そして、そこに安置されている仏像、例えば釈迦三尊像(しゃかさんぞんぞう)や百済観音像(くだらかんのんぞう)といった仏像も、飛鳥文化を代表する美術品だね。これらの仏像は、どこか素朴で、でも力強い表情をしているのが特徴だよ。

素朴で力強い…見てみたいです!

いつか機会があれば、ぜひ実物を見てほしいね。そして、もう一つの大きな特徴は、「中国や朝鮮半島の文化を積極的に取り入れた」という点だ。当時の日本は、中国の隋という国や、朝鮮半島の百済などから、進んだ技術や文化を学ぶために、遣隋使という使節を派遣したんだ。

小野妹子(おののいもこ)も遣隋使でしたっけ?

その通り、よく知っているね! 小野妹子のような人々が中国へ渡り、仏教の教えはもちろん、建築技術、彫刻の技術、絵画の様式、さらには政治制度や文字など、様々なものを日本に持ち帰ったんだ。

じゃあ、飛鳥文化って、中国とか朝鮮半島の文化の影響をたくさん受けているんですか?

そうだよ。法隆寺の建築様式や、仏像の表現にも、当時の中国や朝鮮半島の文化の影響が強く見られるんだ。そうやって、日本の文化が初めて国際的な刺激を受け、新しい形を作り始めたのが飛鳥文化なんだ。

なるほど! 飛鳥文化は、仏教が初めて日本に入ってきて、聖徳太子が広めてお寺が建てられたり、中国や朝鮮半島から色々なものが伝わって、日本の文化が大きく変わっていった時代なんですね!

素晴らしいまとめだね! その理解でバッチリだよ。飛鳥文化は、その後の日本の文化の基礎を築いた、とても重要な時代なんだ。