「公家文化と武士文化の融合」が室町文化の特徴

中学歴史で習う室町文化について定期テストで出題されそうなポイントをまとめています。

室町文化の特徴まとめ

公家の文化と武士の文化が融合することで、新しいものができてきたのが室町文化です。

平安時代までは文化の中心は公家、貴族が担っていましたが、鎌倉時代に入ると武士の影響が大きくなり、文化面でも武士や庶民にわかりやすいものが発達しました。この流れを受けて、室町時代になると公家・貴族と武士の文化の融合・ハイブリッドとなったのが室町文化です。

室町文化が鎌倉文化とちがい公家の影響を受けたのは、幕府を京都(室町)に置いたことが影響しています。

金閣寺や銀閣寺が建てられただけでなく、茶の湯や生け花など現代まで続いているものが誕生したのもこの時代です。

室町文化は、特権階級の人々のものだけでなく民衆の間にも広まったことが特徴で、能楽、狂言やお伽草紙などが楽しまれました。

定期テスト向けまとめ

- 公家文化と武士文化の融合

- 茶の湯、生け花など伝統文化の誕生

- 民衆のあいだでもお伽草紙などが楽しまれる

室町文化の特徴は、公家、武家、民衆と多くの人のあいだで親しまれたことです。それまでの文化が貴族など限られた人のものだったのに対し、民衆も文化に親しめるようになりました。

応仁の乱により京都を離れた人々が地方に文化を広めたことも室町文化の特徴です。

室町文化のキーワード一覧

| 能楽 | 観阿弥、世阿弥が田楽・猿楽をもとに完成 |

|---|---|

| 狂言 | 喜劇。能楽のあいまに演じられた。 |

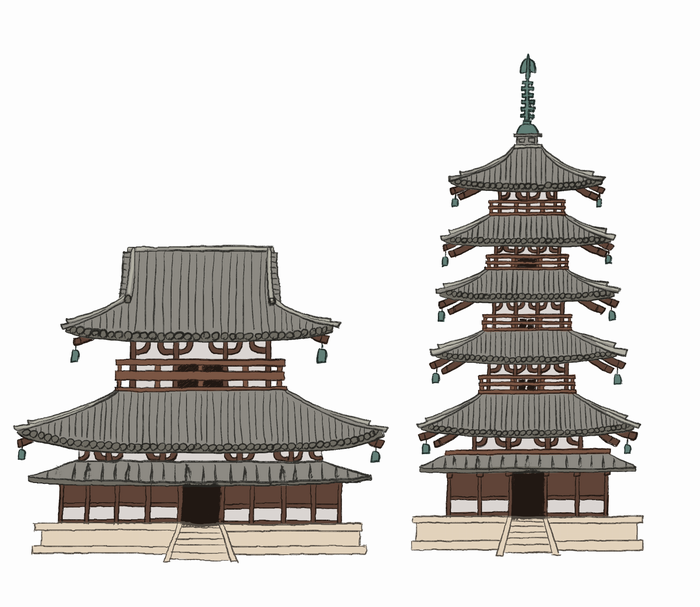

| 金閣寺 | 3代将軍足利義満が建てる。鹿苑寺(ろくおんじ)。北山文化。 |

| 銀閣寺 | 8代将軍足利義政が建てる。慈照寺(じしょうじ)。東山文化。 |

| 水墨画 | 雪舟が大成。秋冬山水図な有名。 |

| 太平記 | 軍記物。南北朝の動乱を描いたもの。 |

| 神皇正統記 | 歴史書。北畠親房が南朝の正当性を記したもの。 |

| お伽草子 | 絵が入った物語 |

軍記物には平家物語もありますが、こちらは鎌倉文化のものです。近い時代で似たものなので定期テストでは間違えないようにしましょう。

テストで差がつく室町文化キーワードプラスα

| 書院造(しょいんづくり) | 武士の家で広まった建築様式。床の間やふすまなどを用いるのが特徴。 |

|---|---|

| 枯山水(かれさんすい) | 庭に石の配置で自然を表現する技法。龍安寺が有名。 |

| 足利学校(あしかががっこう) | 上杉憲実が現在の栃木県に再興した学問所。 |

書院造は武士の建築様式で、寝殿造は公家・貴族の建築様式です。

南北朝文化、北山文化、東山文化

室町時代の文化をまとめて室町文化と呼んでいますが、細かく分類すると南北朝文化、北山文化、東山文化にわかれます。

| 南北朝文化 | 南北朝時代 | 太平記、神皇正統記 |

|---|---|---|

| 北山文化 | 足利義満(3代将軍)の頃 | 金閣寺、観阿弥・世阿弥による猿楽能 |

| 東山文化 | 足利義政(8代将軍)の頃 | 銀閣寺、雪舟による水墨画 |

対話形式で学ぶ室町文化の特徴

先生、次の歴史の授業で室町時代に入ると聞いたんですけど、室町文化ってどんな特徴があるのか、ちょっと気になって。鎌倉文化とはどう違うのかなって。

素晴らしい質問だね!室町文化は、鎌倉文化とはまた違った魅力がたくさんあるんだよ。室真理文化の一番大きな特徴は、「武士と貴族の文化が融合したこと」なんだ。鎌倉時代は武士の力が強かったから、武士らしい質実剛健な文化が中心だったでしょう?

はい、なんか質素で力強いイメージがあります。

そうだね。でも、室町時代になると、幕府が京都に置かれたこともあって、武士たちは貴族の文化に触れる機会が増えたんだ。そして、貴族もまた、武士の文化を取り入れるようになって、お互いの良いところを取り入れた新しい文化が生まれたんだよ。

へぇ〜! それで、具体的にはどんなものが生まれたんですか?

例えばね、お茶をたしなむ「茶の湯」や、お花を飾る「生け花」なんかがそうだね。これらは元々、貴族の間で楽しまれていたものだけど、武士の間でも広まって、今のような形に発展していったんだ。

茶道とか華道って、室町時代に始まったんですね! なんか、奥が深そう!

そうなんだ。そして、室町文化のもう一つの大きな特徴は、「禅の思想の影響が強いこと」だね。禅宗は、鎌倉時代から武士の間で広まっていたんだけど、室町時代にはさらに多くの人々に受け入れられて、文化に大きな影響を与えたんだ。

禅ですか。座禅を組むやつですよね? それが文化にどう影響するんですか?

いい質問だね! 禅の思想には、無駄をそぎ落として本質を追求する、シンプルで洗練された美しさを尊ぶ考え方があるんだ。それが、建物の造りや庭園、水墨画などに反映されたんだよ。

あ!なんとなくわかります! 例えば、金閣寺とか銀閣寺って、室町時代ですよね?

その通り!特に、足利義満が建てた金閣寺と、足利義政が建てた銀閣寺は、室町文化を代表する建物だね。

金閣寺はピカピカで豪華なイメージがあるんですけど、銀閣寺はなんか渋いというか、落ち着いた感じですよね?

まさにそこに室町文化の深さがあるんだよ。金閣寺は、義満が貴族文化を取り入れて豪華絢爛な「北山文化」を築いた象徴だね。一方で、銀閣寺は、義政が質素でわび・さびを重んじる「東山文化」という新しい文化を花開かせたものなんだ。

北山文化と東山文化! なんか、同じ室町時代なのに違うんですね!

そうだね。北山文化は義満の時代、東山文化は義政の時代で、時代によって文化の特色も少しずつ変化していったんだ。東山文化の代表的なものとしては、銀閣寺の他にも、質素な美しさを追求した書院造という建築様式や、枯山水という石と砂で自然を表現する庭園なんかもそうだね。

なるほど! 禅の思想が、そういうシンプルな美しさに繋がってるんですね! あと、室町文化といえば、能とか狂言もそうですよね?

その通り!能も狂言も、室町時代に大成した芸能だね。これも武士や貴族だけでなく、庶民にも広まって、今でも私たちに楽しまれているんだ。

へぇ〜、能も狂言も室町時代からあったんですね! なんか、歴史が身近に感じられます!

そうだね! 室町文化は、今の私たちの生活にも深く関わっているものがたくさんあるんだ。茶道、華道、庭園、能、狂言…。これらは全て、室町時代の人々が作り上げてきた素晴らしい文化なんだよ。

今日、先生のお話を聞いて、室町文化がすごく面白く感じられました! ありがとうございます! 授業が楽しみになってきました!