中学歴史をまとめて学ぶ(年表からネット問題集まで)

明治文化「欧米文化の流入」

中学の歴史で習う明治時代の文化について定期テストレベルのポイントをまとめています。

明治文化の特徴

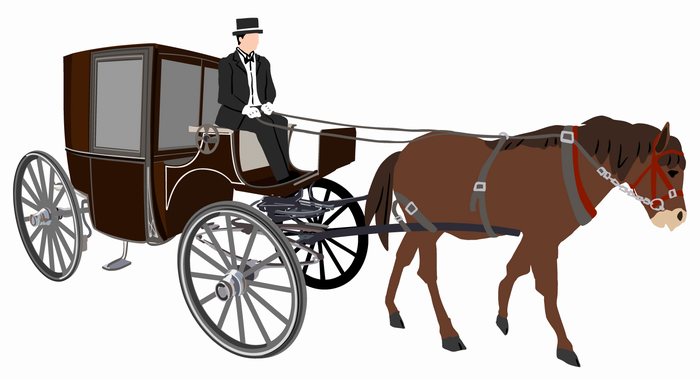

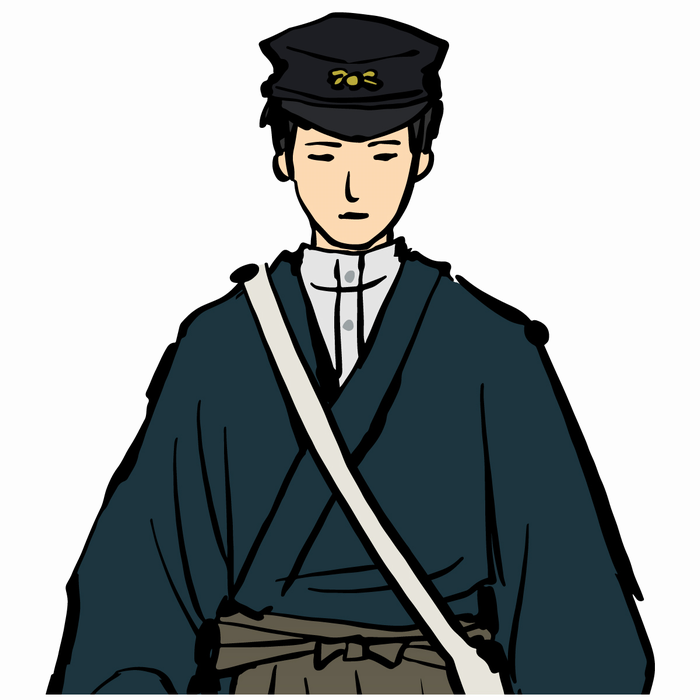

鎖国政策を続けていた江戸時代と異なり、明治時代になると欧米の文化が入ってきたことで、西洋風の生活が取り入れられることとなりました。

都市部ではレンガ造りの建物がつくられたり、洋服を着るようにもなりました。また、太陽暦が使われるようになったのもこの頃からです。

こうした中で宗教観や道徳観にとらわれず、ありのままの姿を書こうとした文学を中心に明治文化は花開きました。

明治文化の時代背景

明治時代(1868年〜1912年)

- 1867年…大政奉還

- 1869年…版籍奉還

- 1871年…廃藩置県

- 1872年…学制発布

- 1877年…西南戦争

- 1889年…大日本帝国憲法発布

- 1894年…日清戦争

- 1902年…日英同盟

- 1904年…日露戦争

- 1910年…大逆事件

明治文化のポイント

- 欧米の文化の影響

- 都市部から広がる

- 宗教観にとらわれない文学作品

明治に入り近代化を進めるにあたり欧米の文化も日本に入ってきましたが、都市部が中心で、農村部では江戸時代と変わらぬ風習も続いていました。明治文化には、吾輩は猫である(夏目漱石)や舞姫(森鴎外)など優れた文学作品が多いのも特徴です。

明治文化の代表作品など

| 分類 | 作品名 | 作者 |

|---|---|---|

| 小説 | 小説神髄 | 坪内逍遥 |

| 小説 | 浮雲 | 二葉亭四迷 |

| 小説 | 舞姫 | 森鴎外 |

| 小説 | 吾輩は猫である、坊ちゃん | 夏目漱石 |

| 小説 | たけくらべ | 樋口一葉 |

| 歌集 | 一握の砂 | 石川啄木 |

| 作曲 | 荒城の月 | 滝廉太郎 |

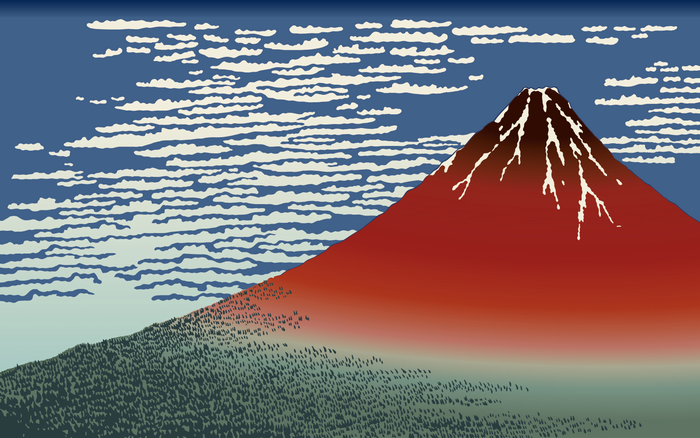

| 日本画 | 無我 | 横山大観 |

| 西洋画 | 湖畔 | 黒田清輝 |

小説の中で特に定期テスト対策として覚えておきたいのは、二葉亭四迷の「浮雲」。言文一致体で書かれた小説でのちの作品に影響を与えました。