中学歴史をまとめて学ぶ(年表からネット問題集まで)

奈良時代の年表とポイント

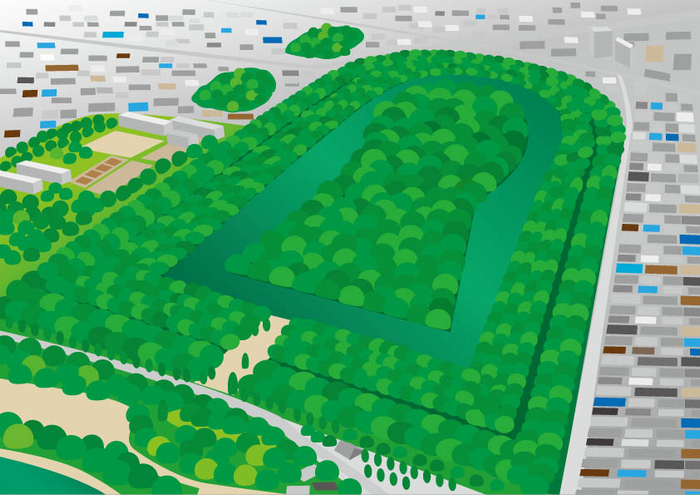

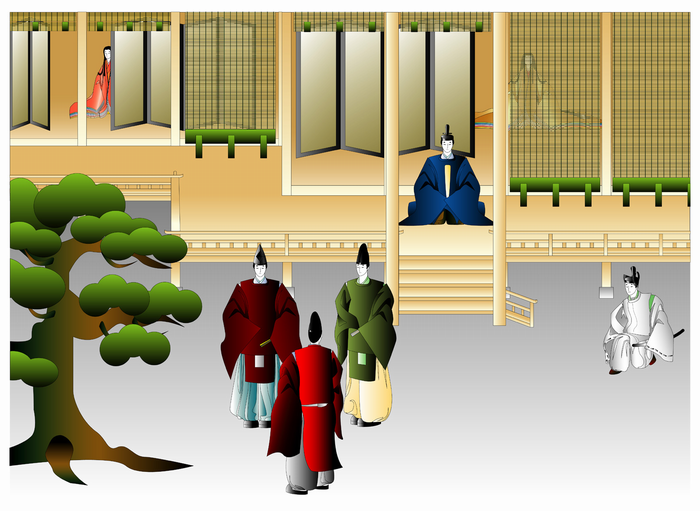

唐の長安にならって作られたのが平城京です。平城京に都を移したときから奈良時代が始まります。この時代には天皇中心の国造りの中で戸籍や税制などが整備されていきます。政治を安定させるために仏教が積極的に取り入れられたのも奈良時代の特徴です。

中学歴史年表(奈良時代)

| 710年 | 平城京に都を移す |

|---|---|

| 712年 | 古事記 |

| 720年 | 日本書紀 |

| 723年 | 三世一身法 |

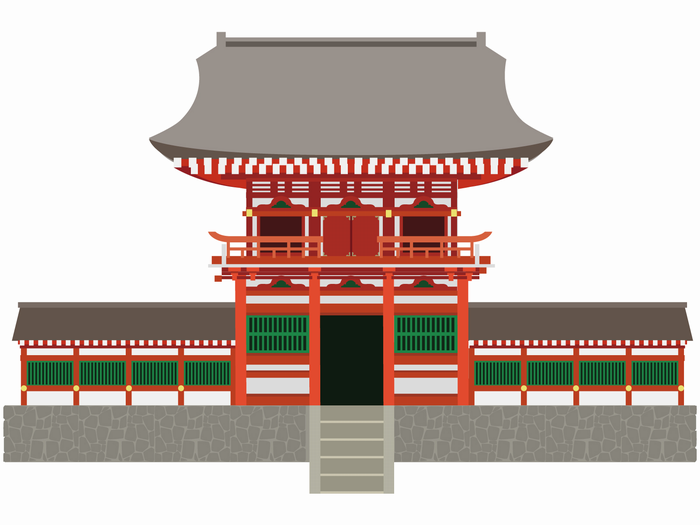

| 741年 | 聖武天皇が国分寺を建てる |

| 743年 | 墾田永年私財法 |

| 752年 | 東大寺大仏 |

| 784年 | 長岡京に都を移す |

| 794年 | 平安京に都を移す |

飛鳥→奈良(710〜794)→平安(794〜1185)

奈良時代の前は飛鳥時代、奈良時代の後は平安時代です。

定期テストでのポイント

奈良時代というのは奈良の平城京に都が開かれてから京都の平安京に都が移るまでの約80年間のことです。国のしくみに関する部分が定期テストではポイントとなるので覚えておきましょう。

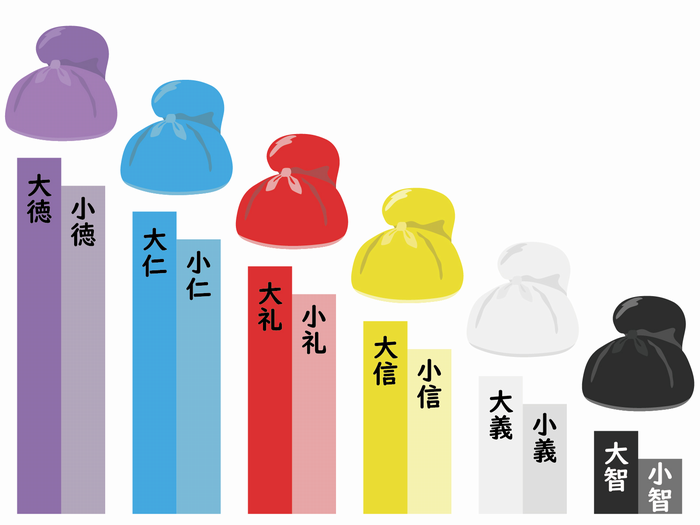

- 口分田…6歳以上の男女に割り当てた農地

- 税…租、調、庸(飛鳥時代から続く)

- 墾田永年私財法…開墾した農地を私有地として認める

租…口分田からの収穫の一部(3%)、調…各地の特産物(絹、糸など)、庸…労役の代わりに布

奈良時代の天皇一覧

| 第43代 | 元明天皇 | げんめい | 女性 | 平城京に遷都 |

|---|---|---|---|---|

| 第44代 | 元正天皇 | げんしょう | 女性 | |

| 第45代 | 聖武天皇 | しょうむ | 男性 | |

| 第46代 | 孝謙天皇 | こうけん | 女性 | |

| 第47代 | 淳仁天皇 | じゅんにん | 男性 | |

| 第48代 | 称徳天皇 | しょうとく | 女性 | 第46代孝謙天皇と同一人物 |

| 第49代 | 光仁天皇 | こうにん | 男性 | |

| 第50代 | 桓武天皇 | かんむ | 男性 | 平安京に遷都 |

奈良時代は女性の天皇が多いのがひとつの特徴です。テストで出てくるのは平城京に遷都した元明天皇、国分寺を建てた聖武天皇、平安京に遷都した桓武天皇です。

年表確認問題(奈良時代)

次の出来事を起きたのが古い順に並べなさい。

- (ア) 長岡京に都を移す

- (イ) 平安京に都を移す

- (ウ) 東大寺大仏が完成

- (エ) 聖武天皇が国分寺を建てる

年表確認問題の答えと解説

政治を安定させるために仏教を取り入れ、国ごとに国分寺を建て、奈良には東大寺を建てました。

答え.(エ)→(ウ)→(ア)→(イ)

奈良時代の年表ポイントチェック

ポイントを隠す

| 年 | 出来事 |

|---|---|

| 710年 | 平城京に都を移す |

| 712年 | 古事記 |

| 720年 | 日本書紀 |

| 723年 | 三世一身法 |

| 741年 | 聖武天皇が国分寺を建てる |

| 743年 | 墾田永年私財法 |

| 752年 | 東大寺大仏 |

| 784年 | 長岡京に都を移す |

| 794年 | 平安京に都を移す |

隠されたポイントはクリックすると再表示されます。