中学歴史をまとめて学ぶ(年表からネット問題集まで)

南北朝時代の年表とポイント

鎌倉時代と室町時代に挟まれているの約60年間(1336年から1392年まで)が南北朝時代です。

南朝と北朝で2人の天皇がいることからこのように呼ばれています。

まずは、この時代の大きな流れを確認してみます。

南北朝時代の流れ

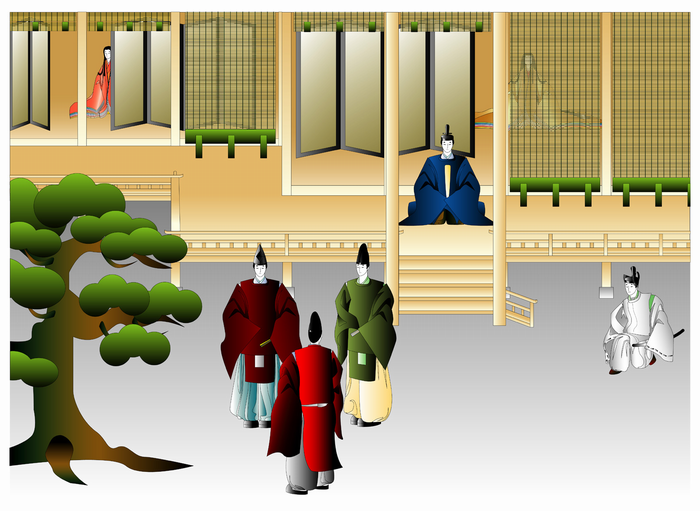

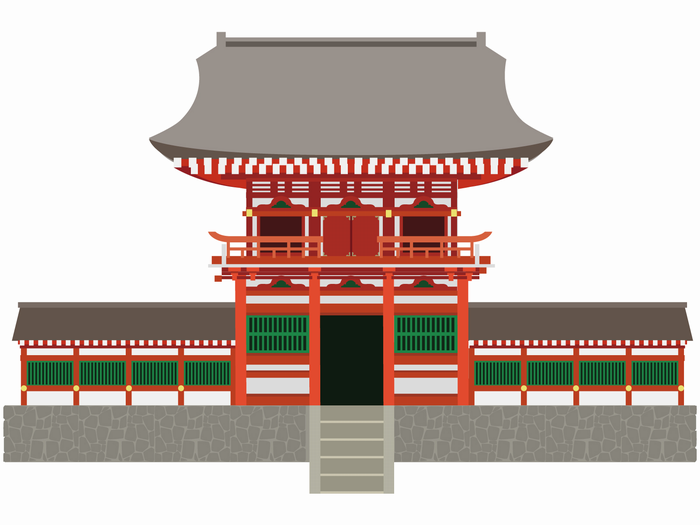

二度の元寇による出費で武士の生活が苦しくなったことや北条氏への不満から鎌倉幕府の力が弱まります。そこで、倒幕を企てたのが後醍醐天皇。足利尊氏や新田義貞の力を借りて、鎌倉幕府を倒すことに成功した後醍醐天皇は天皇中心の政治を行います(建武の新政)。ところが、武士の不満が高まり、この中心だった足利尊氏が北朝をたてて後醍醐天皇の南朝と対立することとなりました。

鎌倉幕府滅亡(1333年)後の3年間が建武の新政で、その後に南北朝時代となります。

南北朝時代の年表

| 1333年 | 鎌倉幕府がほろぶ |

|---|---|

| 1334年 | 建武の新政 |

| 1336年 | 後醍醐天皇が吉野に移る |

| 1336年 | 南北朝の対立 |

| 1338年 | 足利尊氏が征夷大将軍となる |

| 1368年 | 元がほろび明がおこる |

| 1378年 | 足利義満が室町に幕府を移す |

| 1392年 | 南北朝の合一(足利義満による) |

南北朝時代の定期テストでのポイント

南北朝時代はおよそ60年続きます。

定期テスト対策としては、どちらが南朝でどちらが北朝かを整理しておきましょう。

- 北朝…京都、足利尊氏

- 南朝…吉野(奈良)、後醍醐天皇

楠木正成、新田義貞、神皇正統記は南朝側

南朝側の武士には、楠木正成や新田義貞がいます。また、神皇正統記(じんのうしょうとうき)は北畠親房が南朝の正当性を主張するために記した書物です。

南北朝時代の年表確認問題

次の出来事を起きたのが古い順に並べなさい。

- (ア) 足利尊氏が征夷大将軍となる

- (イ) 後醍醐天皇が吉野に移る

- (ウ) 足利義満が室町に幕府を移す

- (エ) 建武の新政

確認問題の答えと解説

後醍醐天皇が吉野に移り南朝を起こした後に、 足利尊氏が北朝から征夷大将軍に任命されます。

建武の新政は鎌倉幕府滅亡後に後醍醐天皇が行った政治で、南朝と北朝に分かれる前です。

答え.(エ)→(イ)→(ア)→(ウ)

南北朝時代の年表ポイントチェック

ポイントを隠す

| 年 | 出来事 |

|---|---|

| 1333年 | 鎌倉幕府がほろぶ |

| 1334年 | 建武の新政 |

| 1336年 | 後醍醐天皇が吉野に移る |

| 1336年 | 南北朝の対立 |

| 1338年 | 足利尊氏が征夷大将軍となる |

| 1368年 | 元がほろび明がおこる |

| 1378年 | 足利義満が室町に幕府を移す |

| 1392年 | 南北朝の合一(足利義満による) |

隠されたポイントはクリックすると再表示されます。