中学歴史をまとめて学ぶ(年表からネット問題集まで)

古墳時代の年表とポイント

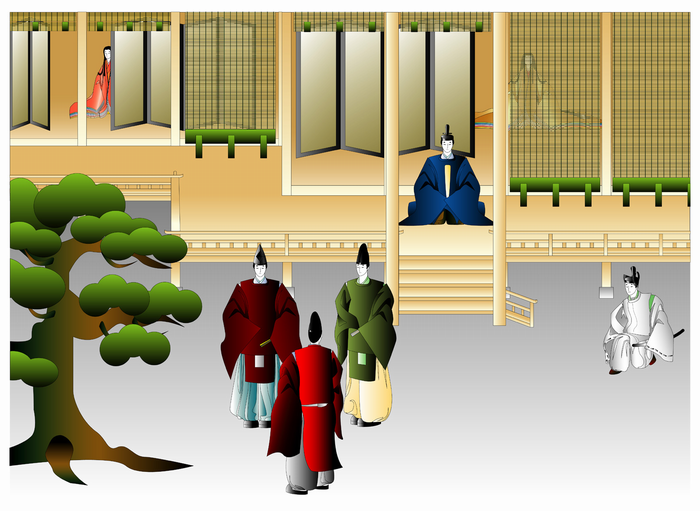

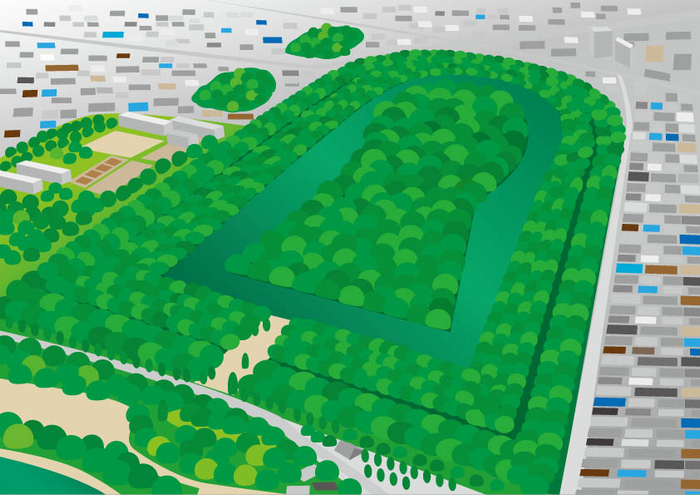

巨大な権力の証しである前方後円墳がつくられ始めたのが3世紀後半ごろ。奈良県(大和地方)を中心に各地に広がりました。これを作らせたのがヤマト王権。支配者は大王(おおきみ)と呼ばれ日本各地にいた豪族を支配していきました。

中学歴史年表(古墳時代)

| 3世紀頃〜 | 前方後円墳が出現 |

|---|---|

| --- | ヤマト王権による統一が進む |

| 478年 | 倭王武が南朝(宋)に使いを送る |

| 527年 | 磐井の乱 |

| 6世紀 | 百済から仏教が伝わる |

| 587年 | 蘇我氏が物部氏を滅ぼす |

| 589年 | 隋(ずい)が中国を統一 |

空白の150年

日本の歴史には記録が全く残っていない「空白の150年」と呼ばれる期間があります。その期間は、3世紀後半から5世紀初めにかけて(主に4世紀)。卑弥呼の時代からヤマト王権による時代に変わるタイミングです。

古墳時代の定期テストでのポイント

縄文時代や弥生時代と同様に、この時代の日本(倭)も中国大陸や朝鮮半島とのつながりがポイントとなります。

百済(くだら、ペクチャ)や新羅(しらぎ、シルラ)と戦ったり、南北朝に分かれていた中国の南朝に使いを送った記録も残されています。

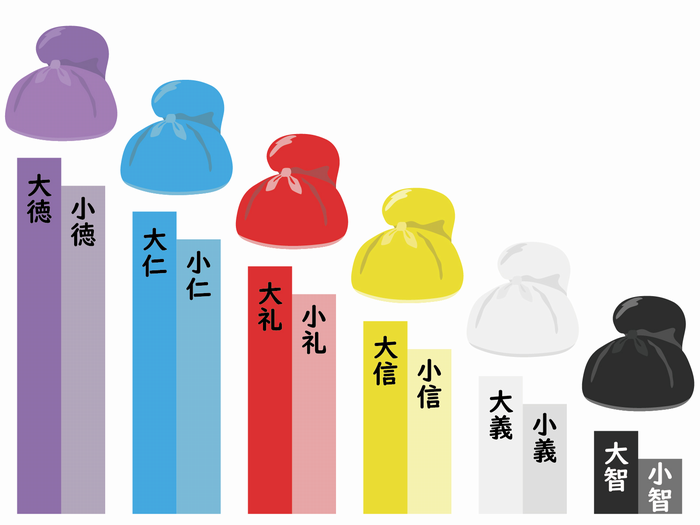

また、仏教だけでなく漢字や儒教が伝わったのもこの頃。渡来人と呼ばれる人々によって須恵器(すえき)をつくる技術などが伝わったことも覚えておきましょう。

キーワード:崇仏論争

仏教が伝わったときに起こった崇仏派の蘇我氏と排仏派の物部氏のあいだでの論争。仏教を受け入れようとする蘇我氏に対し、仏教を受け入れると日本古来の神の怒りを招くと反対したのが物部氏です。

年表確認問題(古墳時代)

次の出来事を起きたのが古い順に並べなさい。

- (ア) 磐井の乱

- (イ) 隋が中国を統一

- (ウ) 蘇我氏が物部氏を滅ぼす

- (エ) 倭王武が南朝に使いを送る

年表確認問題の答えと解説

三国時代(魏、呉、蜀)後の中国は晋(しん)が国内を統一しましたが、その後、南朝と北朝に分かれて争うことになり、これを統一したのが隋になります。

答え.(エ)→(ア)→(ウ)→(イ)

古墳時代の年表ポイントチェック

ポイントを隠す

| 年 | 出来事 |

|---|---|

| 3世紀頃〜 | 前方後円墳が出現 |

| --- | ヤマト王権による統一が進む |

| 478年 | 倭王武が南朝(宋)に使いを送る |

| 527年 | 磐井の乱 |

| 6世紀 | 百済から仏教が伝わる |

| 587年 | 蘇我氏が物部氏を滅ぼす |

| 589年 | 隋(ずい)が中国を統一 |

隠されたポイントはクリックすると再表示されます。