聖徳太子が政治・外交面でしたこと

十七条憲法の制定

604年に聖徳太子が制定したのが「十七条の憲法」です。これは役人の心構えを示した憲法で、「和をもって貴しとなす」など協力や調和の重要性が含まれ、仏教や儒教の教えを取り入れていました。

また、十七条憲法は日本最初の成文法でもあります。

冠位十二階の制定

聖徳太子は、家柄に関係なく、能力に応じて役職を与える「冠位十二階」という制度をつくりました(603年)。能力や功績に応じて出世できるようになったことで、優秀な人材が活躍することとなりました。

天皇中心の国づくり(中央集権化)

聖徳太子は推古天皇の摂政として、権力者や貴族との関係を調整し、天皇中心の国づくりを進めました。また、蘇我氏とも協力しながら、国内の権力争いを抑える政治手腕を発揮しました。

こうしたことにより地方の豪族が力を持つことを防ぎ、中央政府の権力を強化しました。

遣隋使の派遣

隋(当時の中国)との交流を深めるために、「遣隋使」という使節団を送り、文化や技術を学びました。遣隋使の代表的な人物は「小野妹子(おののいもこ)」です。

遣隋使の派遣では、「日の出る国の天子」から「日の沈む国の天子」へ手紙を送るという内容で、対等な関係を求めるものでした。

聖徳太子が宗教・文化面でしたこと

仏教の普及

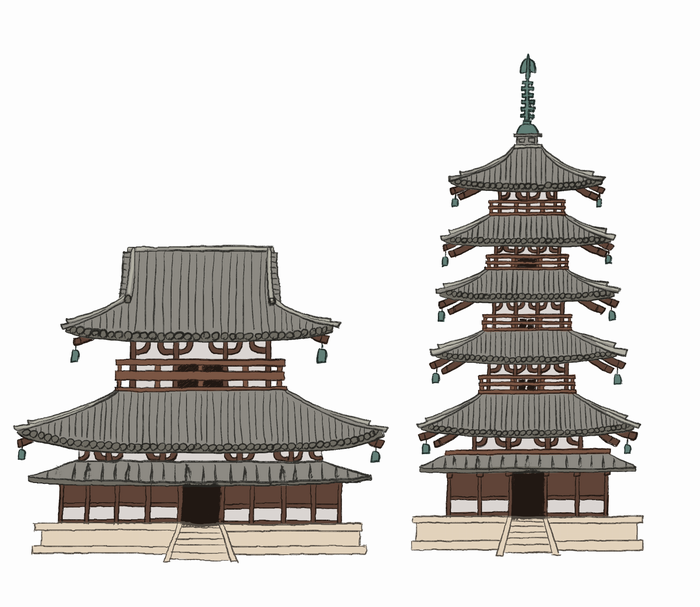

聖徳太子は仏教を重視し、法隆寺(607年)や四天王寺(593年)など多くの寺院を建てました。

また、仏教を通して中国や朝鮮の文化や技術を日本に取り入れることも促進しました。

仏教の教義とともに漢字を用いたことで、平安時代以降の日本文化の基礎を築きました。

日本最古の仏教寺院「法隆寺」の建立

聖徳太子が仏教を広めるために建てた「法隆寺」は、日本で最も古い木造建築であり、世界遺産にも登録されています。この寺院は仏教の教えを広める重要な場所となりました。

聖徳太子の時代に栄えた文化は飛鳥文化と呼ばれています(下記参考ページ)。

歴史書の編纂

「国記」や「天皇記」といった歴史書を作り、日本の歴史や文化を記録しました。

国記は、日本最初の国史書とされるもので、天皇記は皇室の系譜を記したものと推察されています。

国記、天皇記とも焼失してしまったため現在は残っていません。

まとめ:聖徳太子がしたこと

聖徳太子って何した人?

先生〜、「聖徳太子って何した人?」ってテストに出るらしいけど、なんか難しそう…。

よし、じゃあ今日は“聖徳太子のスゴさ”を会話でバッチリおさえよう!まず、どんなイメージある?

えーと…なんか10人の話を一度に聞いた人?

それ、よく言われる伝説だけどね。実際にやったことは、政治や外交で日本の国の形をつくる大きな仕事をしたんだよ。

へぇ?。どんな政治をしたの?

まず、役人の“くらい”を能力で決める制度「冠位十二階」を作ったんだ。

能力で?それまではどうだったの?

それまでは、血筋や生まれが重視されてたんだ。でも聖徳太子は、「がんばった人が報われる世の中にしよう」としたんだよ。

ほかには?

十七条の憲法(じゅうしちじょうのけんぽう)

あ、「憲法」って聞いたことある!法律でしょ?

今の憲法とはちょっと違うけど、「こういう心がけで政治をしよう」っていうルールみたいなものだね。「和を大切にしよう」とか「仏教を大事にしよう」とか、心のあり方を説いてるよ。

あと、外国と関係をもったんだっけ?

そうそう!当時、中国で大きな国だった“隋(ずい)”という国に「遣隋使(けんずいし)」を送ったんだ。

日本から手紙を送ったって聞いたけど?

うん、「日出づる処の天子、書を日没する処の天子にいたす…」っていう文が有名なんだ。中国の皇帝に対して、日本も対等だって主張した内容だよ。

えーすごい!めっちゃ自信ある手紙だね。仏教も広めたんだっけ?

うん、聖徳太子は仏教をとても大切にして、自分でもたくさんお寺を建てたんだよ。有名なのは「法隆寺(ほうりゅうじ)」!

あ、世界最古の木造建築だよね!

そう。じゃあ最後にまとめよう。聖徳太子がしたこと、5つ言えるかな?

1.冠位十二階で能力重視の政治。2.十七条の憲法をつくった。3.遣隋使を送って中国と外交。4.仏教を広めた。5.法隆寺を建てた!

完璧!これで聖徳太子マスターだね!

クイズで確認!聖徳太子がしたこと

最後に確認用のクイズ問題を作成しました。

正解を隠す

| 問題 | 正解 |

|---|---|

| 聖徳太子が制定した日本最初の成文法は何でしょう? | 十七条憲法 |

| 人物の才能や徳によって官位を決める制度を何と言うでしょう? | 冠位十二階 |

| 聖徳太子が中国に派遣した使節団の名前は? | 遣隋使 |

| 聖徳太子の活躍により発展した文化は何と呼ばれる? | 飛鳥文化 |

| 聖徳太子が協力して政治を行った天皇は誰? | 推古天皇 |

| 日本で最も古い木造建築は? | 法隆寺 |

隠れたところはクリックすると再び表示されます。

聖徳太子ってホントにいた人?

聖徳太子という人はいなかったという説を聞いたことがある人もいるかもしれません。

その謎に迫ってみます。

「聖徳太子という特定の人物が実在したことは間違いないだろう」と多くの歴史学者は考えています。しかし、私たちがよく知っている「聖徳太子」のイメージ(たとえば、10人の話を同時に聞き分けた、など)は、後から作られた伝説や脚色がかなり含まれていると考えられています。

どうしてそう言えるのか、ポイントを3つに分けて説明します。

私たちが「聖徳太子」と呼んでいるこの名前は、彼が亡くなった後に付けられた呼び名なんです。本名は「厩戸皇子(うまやどのおうじ)」と言います。

- 「聖」:賢くて、徳が高いという意味

- 「徳」:人として立派な行い

- 「太子」:皇太子、つまり天皇の後継者

つまり、「聖徳太子」という名前は、「賢くて徳の高い皇太子」という意味で、彼の功績を称えて後世の人が付けたニックネームのようなものだと考えてください。

当時の正式な歴史書(『日本書紀』など)には、「聖徳太子」という名前は出てきません。代わりに「厩戸皇子」や「上宮太子(じょうぐうたいし)」といった名前で登場します。

- 『日本書紀』:ここに書かれている厩戸皇子の活躍(冠位十二階や十七条憲法を定めたなど)は、後世の人が偉大な人物として描くために、少し大げさに書かれた部分もあると考えられています。

- お札の人物:私たちが知っている聖徳太子の肖像画(1万円札にもありましたね)は、実際の顔を描いたものではなく、後世の想像で描かれたものだとされています。

では、なぜ「10人の話を同時に聞き分けた」のような伝説が生まれたのでしょうか?

それは、彼が亡くなった後、仏教を広めた偉大な人物として、また天皇を補佐した優秀な政治家として、人々から尊敬され、神様のような存在になっていったからです。

偉大な政治家・仏教の教祖として:彼は、仏教を日本に広め、日本をまとめるために「十七条憲法」を作りました。こうした功績があまりにも大きかったため、「こんなすごい人物は、普通の人ではないだろう」と考えられ、次々と伝説が加えられていったのです。

ライバルが少なかったから:蘇我氏という豪族が力を持っていた時代で、厩戸皇子はその蘇我氏と協力しながら国を治めていました。しかし、蘇我氏の権力が強くなりすぎたため、後世の人々は、蘇我氏に対抗するような、もう一人の偉大なリーダーとして厩戸皇子(聖徳太子)の存在を大きくしていった、という見方もあります。